本気だから。

フリーランスで

生きていく。

その「本気」、

PROsheet が応援します。

PROsheetが

選ばれる理由

あなたが主役の直接契約

1オープンな契約

ユーザーと企業が結ぶのは「直接契約」すべての契約条件をオープンにします

2納得の高額報酬

報酬・サービス利用料を開示!スキルに合った高額報酬を実現します

※1:サービス手数料率については、本サービス利用者に限り開示します

※2:一部クライアントとはSES(準委任)契約を結んでいただく場合がございます

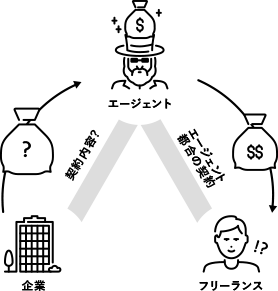

1オープンな契約

ユーザーと企業が結ぶのは「直接契約」すべての契約条件をオープンにします

2納得の高額報酬

報酬・サービス手数料率を開示!スキルに合った高額報酬を実現します

一般的な案件紹介のモデル

- ※1:サービス手数料率については、本サービス利用者に限り開示します

- ※2:一部クライアントとはSES(準委任)契約を結んでいただく場合がございます

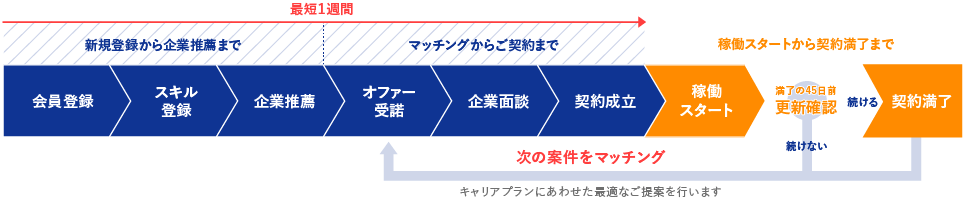

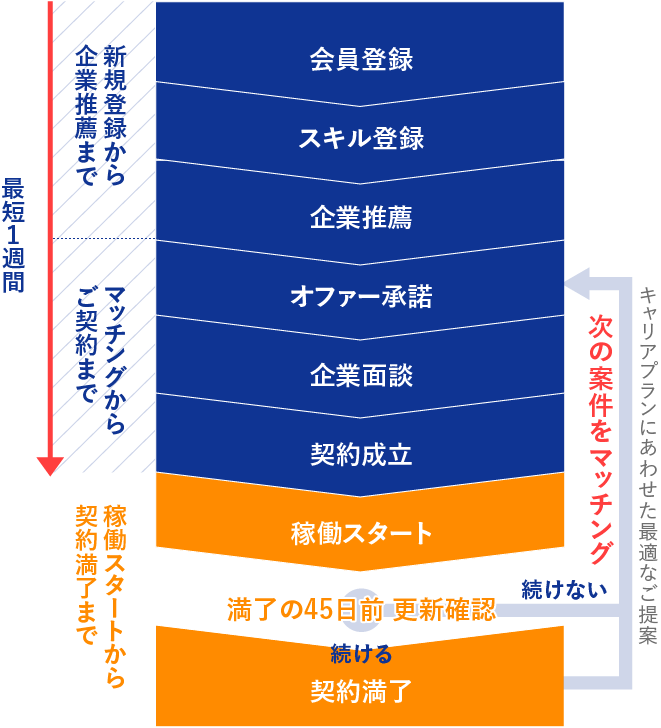

ご利用のながれ

- ご登録の希望条件・スキル情報をもとに企業へ推薦

- PROsheetからオファーが届いたらさっそく企業面談へ

- 企業面談から契約締結、更新手続きもPROsheetが全面サポート

ユーザーの声

「使ってみてどうだった?」

PROsheetを通じて稼働いただいた方の声をご紹介

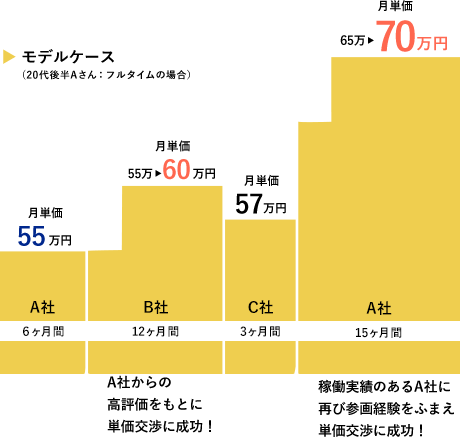

収入アップ、あきらめていませんか?

身につけたスキルや経験が、ダイレクトに「報酬」として反映されるのがフリーランスの特徴。あなたの実績がきちんと反映されるよう、単価交渉をはじめとするキャリアアップをお手伝いします。

- あなたが築いた実績をもとに担当コンサルタントが単価交渉をサポート

- 稼働実績が増えるほどあなたの市場価値もワンランクアップ

- 契約満了後は次の案件をご提案!収入面の不安もしっかり解消

案件情報

現在募集中の案件を一部ご紹介!

非公開情報もございますので

お気軽にご相談ください。

定番

【React.js】大企業のクライアントと…

【案件の内容】 スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを…

週3日・4日・5日

660,000〜1,340,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア(テックリード) |

| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |

定番

【フルリモ / React / 週4日】自…

当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…

週4日

450,000〜890,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・React | |

定番

【フルリモ / PMO / 週5日】オンプ…

- オンプレ→AWS化・移転案件を中心としたプロジェクトマネジメント - 方式検討・見積対応等の受…

週5日

500,000〜1,130,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |

|---|---|

| 役割 | PMO |

| Java・AWS | |

定番

【フルリモ / C/C++ / 週3日】ク…

UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向けゲームのアウトゲーム全般の開発…

週3日

290,000〜910,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |

|---|---|

| 役割 | サーバーサイドエンジニア |

| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |

定番

【Webディレクター】日本サッカー界の公式…

■所属部署 サッカー事業部 ■案件概要 弊社大手クライアントである日本サッカー界の公式サイ…

週3日

270,000〜310,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |

|---|---|

| 役割 | Webディレクター |

定番

【リモート相談可 / Java / 週5日…

グルメサイトのWebサイトエンハンス開発の募集です。 エンハンス開発中の品質担保、向上を目的に複数…

週5日

500,000〜660,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |

|---|---|

| 役割 | Javaエンジニア |

| Java・Seasar2・SAStruts・Spri… | |

定番

【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…

・新規サービス、プロダクトのCVR、LTV、MAUや自然流入数、及びNPS向上に向けた業務 ・ペ…

週3日・4日・5日

410,000〜1,010,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |

|---|---|

| 役割 | UI/UXデザイナー |

定番

【WEBデザイナー】自社サービスのサイトな…

【業務詳細】 ページデザインや広告LPのデザイン。 UI/UXの改善だけでなく、マーケティングサ…

週3日・4日・5日

190,000〜410,000円/月

| 場所 | 品川五反田 |

|---|---|

| 役割 | WEBデザイナー |

| illustrator:Photoshop | |

定番

【フルリモ / Vue.js / 週3日】…

仕事内容 技術情報を使ったグラフ化、可視化が中心の新規Webサービスの開発が主な業務です。 顧客…

週3日

190,000〜340,000円/月

| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・V… | |

定番

【リモート相談可 / UI / 週5日】自…

自社WebサイトまたはアプリのUIデザインからランディングページ作成まで、サービス全般に関わる様々な…

週5日

330,000〜500,000円/月

| 場所 | 品川田町駅 |

|---|---|

| 役割 | UIデザイナー |

| Photoshop・Illustrator | |

定番

【リモート相談可 / Python / 週…

【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…

週3日

340,000〜680,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |

|---|---|

| 役割 | サーバーサイドエンジニア |

| Python・Scala・http4s・scalat… | |

定番

【フルリモ / Python / 週3日】…

<企業情報> 再生可能エネルギーや電力消費を最適化するためのソリューションとして、蓄電池等を最適制…

週3日

290,000〜600,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |

|---|---|

| 役割 | Pythonエンジニア |

| Python・AWS | |

定番

【フルリモ / React / 週3日〜】…

現在、新規のサービスのリリースを進める上で、エンジニア組織を増員・強化中です。 当社の優秀なチ…

週3日・4日・5日

410,000〜830,000円/月

| 場所 | 品川田町駅 |

|---|---|

| 役割 | Reactエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript | |

定番

【PMO】大手通信会社におけるキャリア向け…

■案件概要 ・大手通信会社において、キャリア向けのデータ基盤システム開発をする部隊における開発PM…

週5日

550,000〜750,000円/月

| 場所 | 豊洲豊洲駅 |

|---|---|

| 役割 | PMO |

定番

【リモート相談可 / React / 週3…

自社サービスをご利用いただいているユーザー様の顧客満足度及び、信頼性向上のためのUI/UX改善や新機…

週3日・4日

390,000〜800,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅(徒歩10分) |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |

定番

【フルリモ可能!WEBサイト制作案件】大手…

<プロジェクト概要(現在の想定)> ・クライアント -大手家電量販店 ・プロジェクト一例…

週5日

470,000〜880,000円/月

| 場所 | 秋葉原- |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア(インフラ経験含む) |

| JavaScript・- | |

定番

【フルリモ / AWS / 週3日〜】構築…

パブリッククラウドに構築したインフラをIaCを用いて構築、改善をご担当いただきます。 ・AWS…

週3日

290,000〜600,000円/月

| 場所 | 池袋東京駅 |

|---|---|

| 役割 | インフラエンジニア |

| Terraform | |

定番

【フルリモ / Andoroid / 週3…

業務内容 ・スマホからの位置情報を取得してkafkaなどのイベント処理システムを経由してデータを蓄…

週3日

390,000〜750,000円/月

| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |

|---|---|

| 役割 | フルスタックエンジニア |

| Kotlin・‐ | |

定番

【リモート相談可 / PM / 週5日】B…

【業務概要】 BPOキッティングプロジェクトにおけるPM業務 ・プロダクトオーナーの要望をもとに…

週5日

660,000円以上/月

| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |

|---|---|

| 役割 | PM |

定番

【JavaScript / 週3日〜】新規…

貿易×ITのシステムを開発している当社にて、開発実務とエンジニアの育成をお任せするリードエンジニアを…

週3日・4日・5日

580,000〜1,260,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京芝公園駅 |

|---|---|

| 役割 | フルスタックエンジニア |

注目

【Python】ニュース記事要約システムの…

今回は物流倉庫向け業務可視化システムのバックエンド開発に携わっていただける方を募集いたします。

週3日・4日・5日

330,000〜500,000円/月

| 場所 | 池袋池袋駅 |

|---|---|

| 役割 | Pythonエンジニア |

| Python・FastAPI | |

定番

【Azure】通信事業者Azure設計構築…

◇概要 EOSLに伴い、Iaas(既存Linux)をAzureに移行します。 現在は調査段階です…

週5日

660,000円以上/月

| 場所 | 品川天王洲アイル |

|---|---|

| 役割 | インフラエンジニア |

| Azure | |

定番

【C#】ユニフォーム販売システムの機能改修…

・既存のユニフォーム販売システムの機能改修、追加開発。 ・利用企業様ごとに制作した制服を注文しても…

週5日

1.6〜3.2万円/日

| 場所 | 渋谷・新宿リモート |

|---|---|

| 役割 | C#エンジニア |

| C# | |

定番

【フルリモ / Angular / 週3日…

■業務概要 新プロダクトのフロントエンドエンジニアとして、プロダクト立ち上げを担当して頂きます。 …

週3日

290,000〜600,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |

定番

【フルリモ / Go / 週5日】プログラ…

サーバーサイドエンジニアとして自社サービスのサーバーサイド開発、各種API開発やインフラ設計・構築、…

週5日

660,000〜1,390,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | Goエンジニア |

| Go | |

定番

【Go】大企業のクライアントと共に5000…

【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…

週3日・4日・5日

660,000〜1,160,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |

|---|---|

| 役割 | サーバサイドエンジニア(Go) |

| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |

定番

【リモート相談可 / AndroidJav…

子供の“学び”に関するITサービスを提供する企業にて動画教材のAndroidアプリ開発業務をご担当い…

週4日・5日

410,000〜880,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | Androidエンジニア |

| AndroidJava | |

定番

【フルリモ / Ruby / 週3日】マー…

アーキテクチャ設計・サーバーサイド・フロントエンド・インフラストラクチャなど、今後もテンポよくサービ…

週3日

340,000円以上/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |

|---|---|

| 役割 | Rubyエンジニア |

| Ruby・RubyonRails | |

MORE

メディア情報

キャリハイ転職にてPROsheetを紹介いただきました!

PROsheet(プロシート)の評判・口コミは?メリット・デメリットも解説