本気だから。

フリーランスで

生きていく。

その「本気」、

PROsheet が応援します。

PROsheetが

選ばれる理由

あなたが主役の直接契約

1オープンな契約

ユーザーと企業が結ぶのは「直接契約」すべての契約条件をオープンにします

2納得の高額報酬

報酬・サービス利用料を開示!スキルに合った高額報酬を実現します

※1:サービス手数料率については、本サービス利用者に限り開示します

※2:一部クライアントとはSES(準委任)契約を結んでいただく場合がございます

1オープンな契約

ユーザーと企業が結ぶのは「直接契約」すべての契約条件をオープンにします

2納得の高額報酬

報酬・サービス手数料率を開示!スキルに合った高額報酬を実現します

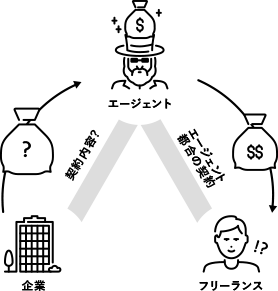

一般的な案件紹介のモデル

- ※1:サービス手数料率については、本サービス利用者に限り開示します

- ※2:一部クライアントとはSES(準委任)契約を結んでいただく場合がございます

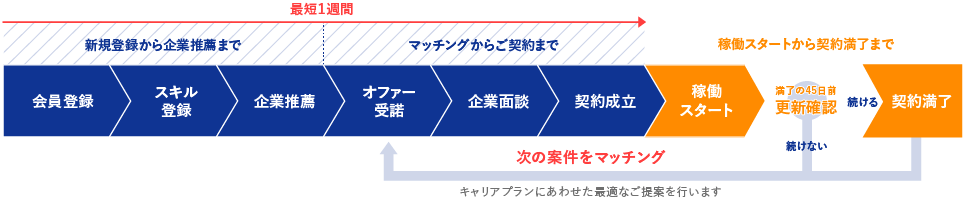

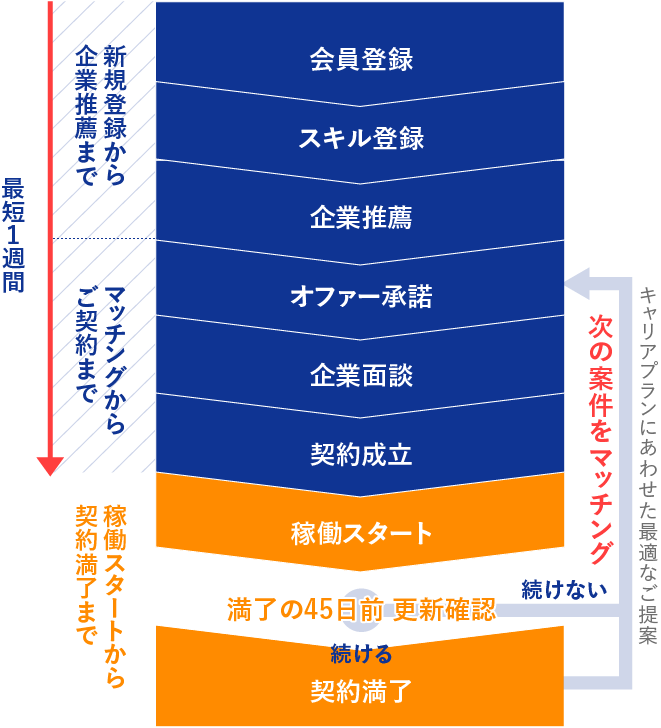

ご利用のながれ

- ご登録の希望条件・スキル情報をもとに企業へ推薦

- PROsheetからオファーが届いたらさっそく企業面談へ

- 企業面談から契約締結、更新手続きもPROsheetが全面サポート

ユーザーの声

「使ってみてどうだった?」

PROsheetを通じて稼働いただいた方の声をご紹介

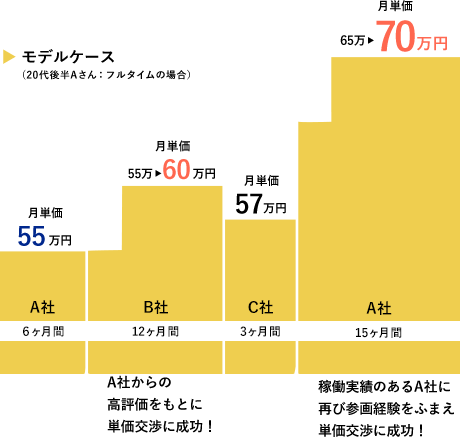

収入アップ、あきらめていませんか?

身につけたスキルや経験が、ダイレクトに「報酬」として反映されるのがフリーランスの特徴。あなたの実績がきちんと反映されるよう、単価交渉をはじめとするキャリアアップをお手伝いします。

- あなたが築いた実績をもとに担当コンサルタントが単価交渉をサポート

- 稼働実績が増えるほどあなたの市場価値もワンランクアップ

- 契約満了後は次の案件をご提案!収入面の不安もしっかり解消

案件情報

現在募集中の案件を一部ご紹介!

非公開情報もございますので

お気軽にご相談ください。

注目

【PM】動画制作プラットフォームの開発マネ…

プロダクトマネージャーとして、コンセプトの立案・プロダクト設計・プロダクト実装フェーズの問題解決を行…

週4日・5日

2.4〜4.1万円/日

| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |

|---|---|

| 役割 | プロダクトマネージャー |

定番

【講師】【サブ講師】新入社員研修PHP講師…

技術力も重要ですが、インストラクション能力やコミュニケーション能力の方を重要視 ・新入社員PH…

週5日

3.2〜4.1万円/日

| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |

|---|---|

| 役割 | PHP新卒研修講師 |

| PHP | |

定番

【Java/Python/C♯】新卒研修講…

技術力も重要ですが、 インストラクション能力やコミュニケーション能力の方を重要視します。 IT…

週5日

2.4〜4.1万円/日

| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |

|---|---|

| 役割 | 新卒研修講師 |

| Python・Java・C# | |

定番

【React / TypeScript】自…

・新規プロジェクトにおけるフロントエンド領域の実装 ・チーム内相互コードレビュー等による品質向上

週3日・4日・5日

2万円以上/日

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| Typescript・jQuery・jQuery | |

定番

【フルスタック】スタートアップ企業向けのプ…

既にリリース済みのプロダクト改修や機能追加等の開発をメインで担当いただきます。 また、新規サービス…

週4日・5日

1.9〜3.2万円/日

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |

|---|---|

| 役割 | サーバーサイドエンジニア |

| Ruby・Rubyonrails | |

定番

【マーケター】大手広告代理店内にて広告マー…

広告マーケター、ディレクション経験者を募集しています。 リスティングLP、バナー広告、SNS、アフ…

週4日・5日

250,000〜670,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木赤坂見附駅 |

|---|---|

| 役割 | 広告マーケター/ディレクション |

定番

【サーバーサイドエンジニア|フルリモート】…

【案件概要】 弊社で運営している印刷・広告のシェアリングプラットフォーム事業における印刷ECプロダ…

週5日

2.4万円以上/日

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |

|---|---|

| 役割 | サーバーサイドエンジニア |

| JavaScript・PHP・Ruby・Go・Vue… | |

定番

[Ruby]HRTechにおける自社プロジ…

【事業内容】 勤怠管理とシフト作成が同時に行える、クラウド型業務支援システムを運用しております。 …

週5日

570,000〜750,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |

|---|---|

| 役割 | Rubyエンジニア |

| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |

定番

【PHP】会員マッチングサイトの開発エンジ…

CMSベースの会員マッチングサイト開発に携わっていただきます。 ・PHPプログラム開発 ・モジュ…

週3日・4日・5日

500,000〜840,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |

|---|---|

| 役割 | PHPエンジニア |

| PHP・Drupal・HTML・CSS | |

定番

【Swift/Ob-C】日本最大級の料理動…

日本最大級の料理動画メディアのiOSアプリ開発を担当していただきます。 アプリの開発・運営に関わる…

週5日

500,000〜610,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |

|---|---|

| 役割 | iOSエンジニア |

| Swift・Ob-C・Xcode | |

定番

【Go】日本最大級の料理動画メディアにおけ…

日本最大級の料理動画メディアのサーバーサイド開発業務を担当していただきます。 【業務内容】 …

週5日

500,000〜610,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |

|---|---|

| 役割 | Goエンジニア |

| PHP・Ruby・Java・Scala・Go・‐ | |

定番

【WEBデザイナー】日本最大級の料理動画メ…

3,000万人以上に利用されている日本最大級のレシピ動画アプリのデザイナーとして、広告用のLP・バナ…

週4日・5日

310,000〜370,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |

|---|---|

| 役割 | デザイナー |

| ‐ | |

定番

【Go|フルリモート】短期就業仕事紹介マッ…

弊社では短期間・短時間の仕事に特化した1日単位のお仕事プラットフォームの開発を行っております。 …

週4日・5日

660,000〜830,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |

|---|---|

| 役割 | Goエンジニア |

| Go | |

定番

【WEBデザイナー】動画メディア会社におけ…

自社ライブコマースアプリのリリースや、現在運営しているママ向けメディアや女性向けメディアのアプリ化に…

週5日

330,000〜370,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |

|---|---|

| 役割 | WEBデザイナー |

| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |

定番

【Ruby】Webサービスの受託開発

ハイレベルな環境で開発スキルアップにつながる案件で、フルリモートも可能です。

週3日・4日・5日

2.4〜2.8万円/日

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |

|---|---|

| 役割 | Rubyエンジニア |

| Ruby・Rails | |

急募

【人気案件】Python、Ruby、Jav…

弊社ITコンサルタントとともにクライアント先の業務システムの受託開発を、 要件定義から行っていくリ…

週5日

2.4万円以上/日

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木神谷町駅 |

|---|---|

| 役割 | PM |

| Python・Ruby・Java・C#・VB.NET | |

定番

【PHP】自社プロダクト開発業務

自社運営のWebメディア、Webサービスのサーバーサイドのアプリケーション新規構築・機能強化を担って…

週3日・4日・5日

410,000〜500,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |

|---|---|

| 役割 | PHPエンジニア |

| PHP・Laravel・PHP・MySQL・Apac… | |

定番

【React】IT商社が運営するポータルメ…

IT商社に関する企業様です。フロントエンドエンジニアとして、 自社ポータルメディアフロント側にてイ…

週3日・4日・5日

410,000〜500,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript | |

定番

【Go/PHP / 週5日】HR領域におけ…

【企業概要】 累計導入社数20万社を突破した国内最大級のHR系SaaSのWebエンジニア募集! …

週5日

570,000〜790,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |

|---|---|

| 役割 | Goエンジニア |

| PHP・Python・Ruby・Java・Scala… | |

注目

【Ruby】小規模Webサービスの受託開発…

受託開発での小規模プロジェクトにおいて幅広くご担当いただけるサーバーサイドエンジニアの方を募集してお…

週4日・5日

2.4〜2.7万円/日

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | Rubyエンジニア |

| JavaScript・Ruby・Ruby・on・Ra… | |

定番

【Rubyエンジニア / HR Tech】…

【企業概要】 累計導入社数20万社を突破した国内最大級のHR系SaaSのWebエンジニア募集! …

週5日

500,000〜790,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |

|---|---|

| 役割 | Rubyエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |

定番

【JavaScript】チャットボット学習…

チャットボット(テキストや音声を通じて、会話を自動的に行うプログラム)の学習の手間を半減させる自社開…

週5日

240,000円以上/月

| 場所 | 品川不動産前駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| JavaScript・Node.js,React.j… | |

注目

【Ruby】マーケットプレイスアプリのサー…

アーキテクチャ設計・サーバーサイド・フロントエンド・インフラストラクチャなど、今後もテンポよくサービ…

週4日・5日

570,000円以上/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |

|---|---|

| 役割 | Rubyエンジニア |

| Ruby・RubyonRails | |

定番

【リモート相談可 / Node.js / …

弁護士事務所向け自社サービスのサーバーサイド開発を行っていただきます。 取締役全員がエンジニアのベ…

週5日

2.5〜3.2万円/日

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |

|---|---|

| 役割 | Node.jsエンジニア |

| JavaScript・Node.js | |

注目

【AndroidJava/Kotlin】H…

弊社の運営するHR系WebサービスのAndroidアプリ開発・保守運用業務をご担当いただきます。 …

週5日

330,000円以上/月

| 場所 | 品川目黒駅 |

|---|---|

| 役割 | Androidアプリエンジニア |

| Kotlin | |

定番

【マーケター】デジタルマーケティング企業で…

ディスプレイ広告・SNS広告の運用業務をご担当いただきます。 (1)メディアプランニング・アカウン…

週4日・5日

330,000〜460,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |

|---|---|

| 役割 | マーケター |

定番

[動画制作]官公庁や大学における広報動画

[案件内容] 官公庁や学校(主に大学)などにおける広報映像の制作 Lディレクション~撮影~編集な…

週5日

150,000〜330,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿四ツ谷駅 |

|---|---|

| 役割 | [動画制作]官公庁や大学における広報動画 |

| Adobe・Premiere・Pro | |

注目

【インフラエンジニア】ITインフラ基盤構築

スタートアップのITコンサル会社で、大手外資系企業企業、日本企業を顧客に持ち、 意欲次第でいろいろ…

週5日

1.6〜3.6万円/日

| 場所 | 秋葉原秋葉原 |

|---|---|

| 役割 | インフラエンジニア |

| ・基本的なストレージ構築スキル・・ネットワーク・サー… | |

定番

【フルリモ / React/Typescr…

自社で開発を行っているクラウド人材管理ツールのフロントエンド側の新規機能の開発や既存機能の改善対応、…

週4日・5日

580,000〜750,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |

定番

【Python/RDBMS】HRTech企…

2010年からサービス開始をした業務支援システム 大手からベンチャー企業まで様々なお客様に導入いた…

週5日

410,000〜680,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |

|---|---|

| 役割 | Pythonエンジニア |

| Python | |

定番

【Angular.js / React.j…

自社サービスのフロントエンドを、Angular, TypeScript で開発していただきます。 …

週4日・5日

500,000〜830,000円/月

| 場所 | 水道橋・飯田橋新御茶ノ水駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |

定番

【デザイナー】自社サービスのWebデザイン…

自社サイトに関わる、Webデザイン・コーディング・画像制作 ・SEO対策を意識したコード修正(指示…

週2日

80,000〜160,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京京橋駅 |

|---|---|

| 役割 | Webデザイナー |

| HTML・CSS・JavaScript・HTML・C… | |

定番

【VB.net】バス会社用自社パッケージシ…

バス会社に提供するシステムの開発をVB.NETを用いて行っていただきます。 ※いくつかのプロジェク…

週4日・5日

330,000〜500,000円/月

| 場所 | 埼玉川口駅 |

|---|---|

| 役割 | .NETエンジニア |

| C#・VB.NET・VBA・.NETFW | |

定番

【C/C++・C#】ゲームエンジニア

コンシューマーゲームのクライアント開発

週5日

2.4〜3.2万円/日

| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |

|---|---|

| 役割 | ゲームエンジニア |

| C・C++・C#・Unity・Unreal・Engi… | |

定番

【3DCGモデラー】エフェクトデザインかキ…

3DCGモデラーの中でもエフェクトデザインかキャラクターデザインをお任せします。

週5日

1.6〜2.4万円/日

| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |

|---|---|

| 役割 | 3DCGモデラー |

定番

【Javascript・Python】自社…

ユーザーへ価値を届ける最前線となる機能開発や そのバックエンドのAPIを開発する責務を担って頂き…

週3日・4日・5日

500,000円以上/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |

|---|---|

| 役割 | アプリケーションエンジニア |

| JavaScript・Python・TypeScri… | |

定番

【AWS】AIプラットフォームのクラウドイ…

AI-OCRのSaaSプロダクトのクラウドインフラエンジニアポジションです。 プロダクトとして…

週5日

740,000円以上/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | インフラエンジニア |

定番

【Rubyエンジニア|フルリモート】保護者…

保護者・学校向け新規プロダクトのサーバーサイド開発に携わっていただけるRubyエンジニアの方を募集し…

週5日

500,000〜660,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |

|---|---|

| 役割 | Rubyエンジニア |

| Ruby・RubyonRails・Angular | |

定番

【Unix】HRtech領域における自社サ…

[担当プロダクト] 勤怠管理とシフト作成が同時に行える、クラウド型業務支援システムです。 複数拠…

週5日

580,000〜750,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |

|---|---|

| 役割 | インフラエンジニア |

| ・UNIX系OS、RDBMS(Linux、MySQL… | |

定番

【SREエンジニア|リモート相談可能・週3…

【案件概要】 短期間・短時間の仕事に特化して柔軟な働き方を望む個人と必要な時に必要な分だけ人材を活…

週3日・4日・5日

660,000〜830,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |

|---|---|

| 役割 | SREエンジニア |

| Kotlin・Go・CloudSQL・GCP(GAE… | |

定番

【Python】【講師】エンジニア育成のた…

技術力も重要ですが、 インストラクション能力やコミュニケーション能力の方を重要視します。 IT…

週5日

500,000〜570,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿案件毎に異なります |

|---|---|

| 役割 | Python新卒研修講師 |

| Python | |

定番

【フルスタック】AI OCRを中心としたA…

AI OCRを中心としたAIプラットフォームを自社開発しております。 今回は、現在リリース済の…

週5日

570,000円以上/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | フルスタックエンジニア |

| JavaScript・Kotlin・Typescri… | |

定番

【分析・マーケター】ECサイト改善を担うW…

GoogleAnalyticsを始めとした分析ツールを使い、 クライアントのECサイトを分析・改善…

週4日・5日

470,000〜520,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |

|---|---|

| 役割 | WEBアナリスト |

定番

金融デリバティブ取引システム導入およびブリ…

【業務概要】 金融デリバティブ取引システム(FX、暗号資産)のクライアント導入およびオフショア(ベ…

週5日

660,000円以上/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅/浜松町駅 |

|---|---|

| 役割 | PM、ブリッジSE【FX 暗号資産】 |

| Java・- | |

定番

【QAエンジニア / HR Tech】HR…

【企業概要】 累計導入社数20万社を突破した国内最大級のHR系SaaSのQAエンジニア募集! …

週5日

390,000〜670,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |

|---|---|

| 役割 | QAエンジニア |

定番

【Java】自社プロダクトのサーバーサイド…

自社サービスの新規機能開発・改善に携わっていただけるサーバーサイドエンジニアの方を募集いたします。 …

週5日

500,000〜740,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | サーバーサイドエンジニア |

| Java | |

定番

【Ruby/PHP/Go】急拡大中の自社サ…

日々メディアにも掲載されrる業界No.1の注目度を誇る自社サービスでのバックエンド開発業務になります…

週4日・5日

500,000〜740,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |

|---|---|

| 役割 | サーバーサイドエンジニア |

| PHP・Ruby・Go・Rails・Laravel・… | |

定番

【Android/IOT】国内最大のタクシ…

【業務内容】 タクシー社内に設置している、乗務員様用Androidアプリの開発を担当して頂きます。…

週4日・5日

2.7〜4.4万円/日

| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |

|---|---|

| 役割 | [Android/IOT]国内最大のタクシー配車サービスのスマホアプリ開発 |

| AndroidJava・Kotlin・GitHub・… | |

定番

【Unity】VRプロダクトの開発業務

開発中の新規VR筐体に合わせた簡易ゲームコンテンツの開発・実装に携わっていただける方を募集しておりま…

週5日

500,000円以上/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京浅草橋駅 |

|---|---|

| 役割 | VRエンジニア |

| C#・Unity | |

注目

【WEBデザイナー】マーケティングチームで…

大手バックオフィス系アプリケーション開発企業内の マーケティングチームにてデザイン業務に携わってい…

週3日・4日・5日

500,000円以上/月

| 場所 | 品川五反田 |

|---|---|

| 役割 | Webデザイナー(グラフィック含む) |

| HTML・CSS | |

定番

【Goエンジニア|フルリモート・未経験可能…

弊社開発チームにて以下の開発をご担当いただきます。 ・バックエンドシステムの開発および関連する…

週5日

500,000〜750,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | Goエンジニア |

| Go | |

定番

【WEBデザイナー】大手人材企業クリエイテ…

延べ100万人を超える採用・就業支援を通じて培った人事業務のナレッジ先端テクノロジーを融合することで…

週3日・4日・5日

240,000〜410,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |

|---|---|

| 役割 | WEBデザイナー |

| HTML・CSS・JavaScript | |

定番

【PHP/Laravel】国内初プラットフ…

セルフオーダー・セルフレジのプラットフォーム型サービスの開発業務 1機能単位で設計からテストまで開…

週4日・5日

2.4〜3.2万円/日

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |

|---|---|

| 役割 | Laravelエンジニア |

| JavaScript・PHP・Laravel | |

注目

【Node.js,TypeScript】オ…

スマートフォンをメインターゲットとした、様々なサービスの機能追加、保守運用業務を担当していただきます…

週3日・4日・5日

570,000〜660,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |

|---|---|

| 役割 | フルスタックエンジニア |

| JavaScript・Typescript・Node… | |

注目

【TypeScript】オーディオブックサ…

スマートフォンをメインターゲットとした、オーディオブックサービスの開発を担当していただきます。具体的…

週3日・4日・5日

570,000〜660,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア(オーディオブック) |

| JavaScript・Typescript・Node… | |

注目

【WEBディレクター】 ECサイト・リプレ…

主にCMS/発送管理/顧客管理/在庫管理/生産管理(サプライチェーン)の再構築での業務分析、カスタマ…

週3日・4日・5日

500,000〜610,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京小伝馬町駅 |

|---|---|

| 役割 | WEBディレクター |

| ・CRM施策の参画経験 ・UX設計、PDCAサイク… | |

【Python】運用自動化プラットフォーム…

DSLでの処理記述や内部でPythonライブラリ使用するためPython記述の対応をお願いします。 …

週4日・5日

500,000円以上/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | Pythonエンジニア |

| Python | |

定番

【PHP】ペット関連サービスにおける新規開…

既存事業の開発業務をサポートいただけるサーバーサイドエンジニアを募集しております。 PHPを用…

週3日・4日・5日

1.2〜2.4万円/日

| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |

|---|---|

| 役割 | PHPエンジニア |

| PHP・CakePHP | |

定番

【フロントエンドエンジニア|フルリモート】…

【業務内容】 転職支援・採用支援サービスのフロントエンド領域で新機能や改善の実装を中心にプロジェク…

週5日

500,000〜670,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・React | |

注目

【ヘルプデスク】100人規模のヘルプデスク…

社内のヘルプデスクとしてPC設定やトラブルシューティング、 各種ヘルプデスク業務を行っていただきま…

週3日・4日・5日

240,000〜330,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅/青山一丁目駅 |

|---|---|

| 役割 | 社内ヘルプデスク |

定番

【HTML・CSS・JavaScript】…

自社サービス「SPEED M&A」というM&Aマッチングプラットフォームのフロントエンド開発をメイン…

週3日

140,000〜190,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript | |

定番

【ディレクター】ECサイト改善を担うWEB…

ECサイトの制作/構築における、企画プランニングから制作ディレクションを担当いただきます。 サイト…

週4日・5日

410,000〜500,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |

|---|---|

| 役割 | ディレクター |

| ECサイトディレクション | |

定番

【フルリモ / AWS / 週4日〜】クラ…

【案件概要】 自社サービスの共通インフラ基盤に対する環境構築・運用業務。 <業務の流れ> …

週4日・5日

660,000円以上/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | AWSエンジニア |

定番

【データサイエンティスト】フォークリフト自…

BIツールとは「ビジネスインテリジェンスツール」の略で、企業内外の様々なデータを価値ある情報に変換し…

週4日・5日

570,000〜790,000円/月

| 場所 | 池袋池袋駅 |

|---|---|

| 役割 | AIエンジニア |

| Python | |

定番

【PM】物流倉庫向け業務可視化システムのプ…

現在、物流倉庫向け業務可視化システムを受託開発しております。 今回は上記プロジェクトのPM業務を担…

週5日

720,000〜880,000円/月

| 場所 | 池袋池袋駅 |

|---|---|

| 役割 | PM |

定番

【マーケター】自社HR Techサービスの…

全社のマーケティング部門にて、 広告運用を中心としたマーケティング業務をお任せできる方を募集してお…

週2日・3日・4日・5日

250,000〜500,000円/月

| 場所 | 品川浜松町駅 |

|---|---|

| 役割 | SNSマーケター |

定番

【PHP/フルリモート】クラウド人材管理ツ…

自社開発を行っております、クラウド人材管理ツールの新規機能の開発、既存機能の改善対応、バグの修正など…

週4日・5日

580,000〜940,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | PHPエンジニア |

| PHP・Laravel | |

定番

【フルリモ / UIデザイナー / 週5日…

【業務内容】 デザインチームにて、サービスに関するデザイン業務全般をご担当いただきます。 具体的…

週5日

470,000〜670,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | UIデザイナー |

| Figma・AdobeCC | |

定番

[React]自社サービスのWebアプリ開…

自社で開発したサービスのフロント側の開発を担当いただきたいと思います。 主に要件を元に仕様作成/実…

週4日・5日

670,000〜1,170,000円/月

| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・React.… | |

定番

【Swift/Kotlin】大手鉄道会社の…

【案件概要】 大手鉄道会社から委託を受けているスマホアプリ開発のエンジニアを募集します。 ※ペア…

週4日・5日

3.2〜4.8万円/日

| 場所 | 中京:静岡・名古屋-- |

|---|---|

| 役割 | スマホアプリエンジニア |

| Swift・Kotlin・Unity | |

定番

【Typescript】自社サービスのTy…

【案件概要】 既にサービスを展開しているチャットサービスの 機能拡張開発を行っていただきます。 …

週4日・5日

460,000〜520,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |

|---|---|

| 役割 | Typescriptエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |

定番

【Vue/Nuxt.js/Python】自…

自社デジタルチケット管理サービスの開発業務になります。 要件から整理する必要のある部分もございます…

週4日・5日

2.4〜3.2万円/日

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |

|---|---|

| 役割 | フルスタックエンジニア |

| JavaScript・Python・Typescri… | |

定番

【Ruby】不動産売却領域サービスのサーバ…

・社内向けツールの改修、改善 ・不動産会社向けツールの改修、改善 ・事業部横断の共通基盤システム…

週4日・5日

570,000〜660,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |

|---|---|

| 役割 | Rubyエンジニア |

| Ruby・RubyonRails | |

注目

【フルスタック】特殊動画プレイヤー/配信シ…

最先端の映像技術を開発するテクノロジー系ベンチャーでのお仕事となります。 独自映像技術を活用し…

週4日・5日

3.2〜4.9万円/日

| 場所 | 品川不動前駅 |

|---|---|

| 役割 | フルスタックエンジニア |

| JavaScript・Java・Vue.js+Nod… | |

定番

CRE(Customer Reliabil…

・問い合わせ事象の技術的な調査と不具合の修正 ・問い合わせ発生状況の分析および分析結果に基づく改善…

週4日・5日

500,000〜1,010,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |

|---|---|

| 役割 | CREエンジニア |

| Python・AWS・AWS・Glue・AppSyn… | |

注目

【不動産営業】注文住宅に関しての営業業務

業務概要:一戸建て(建売)のリモート営業 業務詳細:建売の販売営業 作業場所:フルリモート 稼…

週1日・2日

1.6万円以上/日

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | 不動産営業 |

定番

【デジタルマーケティング】自社化粧品の新ブ…

自然派コスメECショップにおける、新規ユーザー獲得のための Web広告の戦略立案および運用などのW…

週4日・5日

330,000〜460,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿高田馬場駅 |

|---|---|

| 役割 | マーケター |

定番

【PHP】受託開発案件に向けた、PHP開発…

【業務詳細】 大小含めてWEBサイトのデザインからシステム開発まで制作しております。 今回の募集…

週5日

500,000〜570,000円/月

| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |

|---|---|

| 役割 | PHPエンジニア |

| PHP・Laravel・Laravel | |

定番

【フルリモートOK|PHP案件】総合エンタ…

【案件概要】 総合エンタテインメント企業が運営する、各サービスのバックエンドAPIの機能追加・保守…

週4日・5日

500,000〜750,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |

|---|---|

| 役割 | PHPエンジニア |

| JavaScript・PHP・・PHP ・AWS … | |

定番

【JavaScript】自社コマースサイト…

弊社が運営するコマースサイトのフロントエンド開発をご担当いただきます <使用技術> ・Jav…

週4日・5日

500,000〜750,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |

注目

【PMO】コンテンツ配信管理システム開発の…

コンテンツ配信管理システムのプロジェクト管理支援を担当していただきます <技術スタック> ・…

週3日・4日・5日

570,000〜740,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |

|---|---|

| 役割 | PMO |

| Java・Typescript | |

注目

【DevOps】コンテンツ配信管理システム…

【案件概要】 コンテンツ配信管理システムを構築するための人員を募集いたします。 具体的にはコンテ…

週3日・4日・5日

570,000〜740,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |

|---|---|

| 役割 | DevOpsエンジニア |

| Docker・Linux・Terraform | |

急募

【Python】レコメンドエンジンのAPI…

デジタルクリエイターのタレント集団が在籍しており、 クライアントに最高のクリエイティブを提供するプ…

週5日

500,000〜570,000円/月

| 場所 | 池袋池袋駅 |

|---|---|

| 役割 | Pythonエンジニア |

| Python | |

定番

【フルリモ / Ruby / 週5日】自社…

自社サービスにおける決済基盤のリプレイス開発を行います。 現在、ECサイトが7〜8プロダクトありま…

週5日

620,000〜1,020,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |

|---|---|

| 役割 | Rubyエンジニア(シニア) |

| Ruby・RubyonRails | |

注目

【Go】自社サービスにおけるAIカフェロボ…

【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業があり、それ…

週3日・4日・5日

410,000〜550,000円/月

| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |

|---|---|

| 役割 | Goエンジニア |

| Go | |

注目

【Python】自社AIカフェロボットの組…

【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業があり、それ…

週3日・4日・5日

410,000〜550,000円/月

| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |

|---|---|

| 役割 | 組み込みエンジニア |

| Python | |

定番

【Node.js】モビリティサービス開発に…

弊社が運営しているモビリティサービス事業のサービス開発をご担当いただきます <業務内容> ・…

週4日・5日

500,000〜580,000円/月

| 場所 | 品川五反田駅 |

|---|---|

| 役割 | サーバーサイドエンジニア |

| JavaScript・PHP・Ruby・Typesc… | |

【UI/UXデザイナー】iOSゲームアプリ…

開発中のiOS向けゲームのUser Interface部分の導線デザインを担っていただける方を募集い…

週3日・4日・5日

240,000〜330,000円/月

| 場所 | 秋葉原浅草橋駅 |

|---|---|

| 役割 | UI/UXデザイナー(iOSアプリ) |

注目

【デザイナー】マーケティング組織でのデザイ…

マーケティング組織でのデザイン、マークアップ業務を担っていただける方を募集いたします。 - サ…

週4日・5日

580,000〜800,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | グラフィックデザイナー・WEBデザイナー |

| HTML・CSS・JavaScript | |

定番

【QA】自社物流プラットフォームサービスの…

デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、 産業構造を変革することを目指し、…

週4日・5日

500,000〜570,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |

|---|---|

| 役割 | QAエンジニア |

定番

【PM】アジャイル開発プロジェクトでのプロ…

【業務内容】 アジャイル開発プロジェクトでのプロジェクトマネージメント業務 業務内容 ・チ…

週5日

500,000円以上/月

| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |

|---|---|

| 役割 | PM |

【Laravel】モバイルオーダーシステム…

モバイルオーダーやセルフレジなどのモバイル自動化ソリューションで、飲食店のデジタル変革化(DX)を支…

週5日

300,000〜440,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京築地駅 |

|---|---|

| 役割 | PHPエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |

【Ob-C】モバイルオーダーシステム開発に…

モバイルオーダーやセルフレジなどのモバイル自動化ソリューションで、飲食店のデジタル変革化(DX)を支…

週5日

390,000〜570,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京築地駅 |

|---|---|

| 役割 | iOSエンジニア |

| Swift・Ob-C | |

定番

VRライブプラットフォーム開発に向けたサー…

スマートフォン向けのバーチャルライブプラットフォーム「INSPIX」の サーバサイドの設計、開発、…

週5日

300,000〜390,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |

|---|---|

| 役割 | サーバーサイドエンジニア |

| PHP・Python・Ruby・Go・Rails | |

定番

[Angular]医療領域におけるAIを活…

【具体的な業務】 ・新規企画および顧客要望に基づくアプリケーション開発 ・TypeScript …

週5日

500,000〜700,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |

|---|---|

| 役割 | [Angular]医療領域におけるAIを活用した自社薬歴システム開発 |

| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |

定番

【Ruby|フルリモート】取引所の強化やカ…

【案件概要】 暗号資産やブロックチェーンにより生まれる「新しい価値交換」、 またその次に現れる新…

週3日・4日・5日

500,000〜830,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | システムエンジニア |

| Ruby・RubyonRails | |

定番

【Kotlin】国内最大級の入退室管理シス…

【案件概要】 ・アプリの設計・実装・検証・運用 ・他社サービスとの連携機能開発 ・プラットフォ…

週4日・5日

500,000〜740,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |

|---|---|

| 役割 | Androidエンジニア |

| AndroidJava・Kotlin | |

急募

【Android】キャリア向けアプリの機能…

【案件概要】 某キャリア向けAndroidアプリの機能開発(コンシューマ向けポイント機能アプリ)…

週5日

480,000〜900,000円/月

| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |

|---|---|

| 役割 | Androidエンジニア |

| AndroidJava・・Android端末向けアプ… | |

定番

[PdM]ライブ配信プラットフォームのプロ…

ライブ配信プラットフォーム運営における ユーザーや運営のニーズ・KPIからの企画立案、仕様書の作成…

週3日・4日・5日

410,000〜740,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |

|---|---|

| 役割 | [PdM]ライブ配信プラットフォームのプロダクトマネージャー |

| ‐ | |

定番

人事給与システム(COMPANY)運用支援…

◇案件詳細:人事給与パッケージ保守対応 ・メイン作業:COMPANYでの設定作業、テスト作業、本番…

週5日

570,000〜570,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |

|---|---|

| 役割 | サーバーサイドエンジニア |

定番

【Drupal】大手クライアントからの受託…

【案件概要】 弊社ではDrupal CMSを使ったシステム開発を行っております。 そのDrupa…

週3日・4日・5日

2〜4.1万円/日

| 場所 | 品川大崎駅 |

|---|---|

| 役割 | PHPエンジニア |

| PHP・Drupal | |

注目

【Java,Kotlin】自社SaaSシス…

大規模SaaSのスクラッチ開発プロジェクトでSaaSチームのリードエンジニアをご担当頂きます。 設…

週5日

570,000〜830,000円/月

| 場所 | 品川溜池山王駅 |

|---|---|

| 役割 | PL(SaaS) |

| Java・C# | |

定番

【広告】大手キャリア広告の配信事業者との折…

■大手キャリアを中心としたメディアに展開する自社SSPサービスにおいて、DSPやアドネットワークなど…

週5日

410,000〜660,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |

|---|---|

| 役割 | マーケター(アドテク経験者) |

定番

[Ruby]大手BtoBサービス運営企業の…

【案件概要】 今回の募集では、賃貸物件の家賃債務保証を行う事業部にて新規WEBサイト制作や 新規…

週4日・5日

500,000〜660,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京人形町駅/水天宮前駅 |

|---|---|

| 役割 | [Ruby]大手BtoBサービス運営企業の新サービス開発業務 |

| Ruby・RubyonRails Vue ・‐ | |

定番

【フルリモ/Java/週5日】急成長経済メ…

【業務内容】 - 広告配信システムのサーバーサイド開発 - 入稿管理システムのフロントエンド開発…

週5日

520,000〜830,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木東京駅 |

|---|---|

| 役割 | サーバーサイドエンジニア |

| Java・Kotlin・Spring | |

注目

【CakePHP】ネットショップ作成サービ…

◾️ 業務内容 ・機能開発における設計~実装~リリースまでを一気通貫でご担当いただきます ・バッ…

週5日

580,000〜1,100,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |

|---|---|

| 役割 | Webアプリケーションエンジニア |

| JavaScript・PHP・Typescript・… | |

定番

【UI】AIベンチャーにおけるプロダクト開…

【業務内容】 -プロダクト開発チームにおけるUIデザインを主に担当いただきます。 -配属先は業務…

週5日

2.4〜3.1万円/日

| 場所 | 豊洲汐留駅 |

|---|---|

| 役割 | UIデザイナー |

急募

【PHPエンジニア】電子書籍取次システム開…

◇案件内容 : 設計から試験まで一通りの工程を対応して頂きます。 また保守対応して頂く可能性がご…

週5日

570,000〜830,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京竹橋駅 |

|---|---|

| 役割 | PHPエンジニア |

| PHP | |

注目

【Vue.js】自社動画制作サービスのフロ…

自社動画制作サービスの各種機能のフロントエンド開発をご担当いただきます。

週3日・4日

520,000〜660,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |

定番

【インフラエンジニア|クラウド/オンプレ/…

【案件概要】 自社で管理しているインフラ案件に参画していただけるのインフラエンジニアを募集しており…

週5日

660,000円以上/月

| 場所 | 渋谷・新宿未定 |

|---|---|

| 役割 | インフラエンジニア |

定番

【Linux】Linuxサーバーによるイン…

①BtoBビジネスのシステム開発のインフラ環境構築 (サーバ・ネットワーク・セキュリティなど。最新…

週5日

2〜2.8万円/日

| 場所 | 池袋大塚駅 |

|---|---|

| 役割 | インフラエンジニア |

| PostgreSQL・Gitlab・Docker・J… | |

定番

【iOS】キャリア向けiOSアプリの機能開…

【案件概要】 某キャリア向けiOSアプリの機能開発(コンシューマ向けポイント機能アプリ) 大規…

週5日

570,000〜1,010,000円/月

| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |

|---|---|

| 役割 | iOSエンジニア |

| Ob-C | |

定番

【Vue.js,TypeScript】テレ…

Webアプリケーション開発にご協力いただけるフロントエンドエンジニアの方を募集しております。 …

週5日

750,000〜1,010,000円/月

| 場所 | 赤坂・永田町田町駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |

定番

【テスト】SaaSプロダクトを支えるテスト…

【案件概要】 SaaSプロダクトチームの一員となってソフトウェアエンジニアと一緒にテスト設計やテス…

週4日・5日

390,000〜660,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |

|---|---|

| 役割 | テストエンジニア |

定番

【機械学習】SaaSプロダクトの価値向上を…

機械学習、自然言語処理等の技術を利用して、 プロダクトの価値を高めるデータサイエンティストを募集し…

週5日

500,000〜660,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |

|---|---|

| 役割 | 機械学習エンジニア |

| Python・PyTorch・・TensorFlow | |

定番

【SRE】自社SaaSプロダクトを支えるS…

【業務詳細】 ・オンプレミス、GCP、AWSを利用したハイブリッドクラウドの構築 ・開発チームと…

週5日

500,000〜660,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |

|---|---|

| 役割 | SRE |

| Python・Java・Go | |

定番

【フルスタック】自社SaaSサービス開発を…

開発するマイクロサービスをターゲットとした少人数(3〜5人)のチームで、 ペアプロまたはモブプロを…

週5日

500,000〜660,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |

|---|---|

| 役割 | ソフトウェアエンジニア |

| JavaScript・Python・Java・Sca… | |

新着

定番

【フルリモ / QAエンジニア / 週4日…

自社クラウド型人材管理ツールのテスト設計や実施など品質に関わる様々な業務をご担当いただきます。 …

週5日

470,000〜620,000円/月

| 場所 | 赤坂・永田町渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | QAエンジニア |

| ・ | |

定番

【PJ】FXの顧客向けシステム開発業務

【概要】 当グループ並びに、当グループ関連会社で手がける、WEBサービスの品質管理、デバックテスト…

週5日

170,000〜280,000円/月

| 場所 | 東京23区以外不問(シンガポール) |

|---|---|

| 役割 | テスター・社内SE |

| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Py… | |

急募

【フルスタックエンジニア】新規教育関連サー…

◇職種:Webサービス系エンジニア(フルスタック) ◇概要:新規教育関連サービスのフロント・クラウ…

週5日

660,000円以上/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |

|---|---|

| 役割 | フルスタックエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |

定番

【ディレクター/PM】スマホアプリの新規サ…

新規プロダクトとしてスマホアプリの新規サービスを検討しております。 新規PJのため一種に考えて開発…

週3日・4日・5日

500,000〜570,000円/月

| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |

|---|---|

| 役割 | ディレクター/PM |

| HTML・CSS・JavaScript・Swift・… | |

定番

【PHP】大手クライアントWEBサイトのリ…

【業務内容】 サッカークラブのサイトリニューアル案件をお任せいたします! 案件を担当しているWe…

週5日

350,000〜500,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |

|---|---|

| 役割 | PHPエンジニア |

| PHP・Laravel | |

定番

【ディレクター】アフィリエイト広告の記事L…

【案件概要】 マーケティング事業部内の法人アフィリエイターチームの一員として、クライアント(法人・…

週3日・4日・5日

410,000〜500,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | WEBディレクター、デザイナー |

| HTML・CSS | |

定番

【Go】Fintech系スタートアップでの…

お金がより自由に届けられ、より明るく楽しい世界を実現できるように、 コンシューマー向けのアプリと、…

週5日

550,000〜660,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |

|---|---|

| 役割 | Goエンジニア |

| Go | |

定番

[インフラエンジニア]AWS構築(保守/運…

●ネットスーパーシステムの開発・運用サポート: 自社パッケージのシステムであるネットスーパーシス…

週3日・4日・5日

500,000〜660,000円/月

| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸西中島南方 |

|---|---|

| 役割 | [インフラエンジニア]AWS構築(保守/運用)、AWS移管 |

定番

【UIデザイン】金融機関のWEBシステムの…

【案件概要】 WEB上で住宅ローンを申し込む際のシステムなど金融機関向けWEBシステムのデザイン業…

週3日・4日・5日

500,000〜660,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京築地市場駅 |

|---|---|

| 役割 | UI/UXデザイナー |

| HTML・CSS・JavaScript | |

定番

【Java/C#】マルチキャリア対応のモバ…

マルチキャリア対応のモバイルソリューションの開発をお願いします。 新しい製品の提案はもちろん、最新…

週4日・5日

500,000〜570,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |

|---|---|

| 役割 | サーバーサイドエンジニア |

| Java・C# | |

定番

【Java/Typescript】自社サー…

・全社の戦略をもとに、各サービスごとにチームで開発しています。 ・対応する機能については、エンジニ…

週3日・4日・5日

500,000〜660,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |

|---|---|

| 役割 | フルスタックエンジニア |

| Java・Kotlin・Typescript・Pla… | |

定番

【React,Redux】新卒採用サービス…

・当社の戦略をもとに、各サービスごとにチームで開発しています。 ・対応する機能については、エンジニ…

週4日・5日

570,000〜830,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |

注目

【Unity/C#】フィットネスMMORP…

スマホの前で行う運動量を映像からの骨格認識により解析し内容をもとにポイント加算、そのポイントを通過と…

週5日

2.4〜3.2万円/日

| 場所 | 新橋・銀座・東京馬喰町駅 |

|---|---|

| 役割 | Unity/C# スマホアプリエンジニア |

| C・C++・C#・Unity Photon Mo… | |

定番

【データサイエンティスト】行動×心理状態の…

業務詳細:旭化成では、社員の行動内容(PC操作ログ/スケジュールデータなど)と、 心理状…

週5日

660,000円以上/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京日比谷駅 |

|---|---|

| 役割 | 【データサイエンティスト】行動×心理状態のデータ分析 |

注目

【C#】美容サロン専用顧客管理システム開発…

【企業情報】 弊社は美容業界向けにICTを駆使し、成長を続ける「美容サロン向けICT事業」、全国の…

週5日

500,000〜610,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京新日本橋駅 |

|---|---|

| 役割 | C#エンジニア(WCF) |

| HTML・JavaScript・C#・WCF | |

定番

【C#】マンション修繕管理計画認定システム…

【案件概要】 お任せする仕事は、クライアント様より依頼を頂いている マンション修繕管理計画認定シ…

週5日

330,000〜500,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京人形町駅 |

|---|---|

| 役割 | C#エンジニア |

| C# | |

定番

【Python】AWSを活用したインフラ保…

【案件概要】 AWSアドバンスドコンサルティングパートナー企業として、弊社AWS事業全般に関わって…

週5日

500,000〜700,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿六本木 |

|---|---|

| 役割 | AWSエンジニア |

| Python | |

定番

【PdM】社内人事給与会計関連システムのP…

【業務内容】 人事給与会計関連の社内業務の効率化を目的としたシステム開発の立案から開発・運用のマネ…

週5日

500,000〜810,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |

|---|---|

| 役割 | PdM |

注目

【Python】ニュース記事要約システムの…

今回は物流倉庫向け業務可視化システムのバックエンド開発に携わっていただける方を募集いたします。

週3日・4日・5日

330,000〜500,000円/月

| 場所 | 池袋池袋駅 |

|---|---|

| 役割 | Pythonエンジニア |

| Python・FastAPI | |

定番

【Java】AI技術を使った観客参加型エン…

観客参加型エンターテイメントのプラットフォームアプリのサーバーアプリケーション開発に携わっていただき…

週5日

500,000〜740,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京日比谷駅 |

|---|---|

| 役割 | Javaエンジニア |

| Java・・SpringBoot・・SpringBo… | |

定番

【フロントエンドエンジニア|フルリモート・…

【案件概要】 クライアント先の100店舗以上のチェーン店を対象としたB2B SaaSプロダクトの新…

週3日・4日・5日

330,000〜670,000円/月

| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| JavaScript・Vue.js・React・Nu… | |

定番

【UI/UX】自社宿泊予約サイトの機能追加…

■仕事概要 ・宿泊予約サイトのデザイン作成、監修 ・宿泊施設向けシステムのアプリケーションデザイ…

週3日・4日・5日

500,000〜920,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |

|---|---|

| 役割 | UI/UXデザイナー・アートディレクター |

定番

【React】自社AI発注システムの新規プ…

■具体的な業務 ・新プロダクトにおけるフロントエンドに特化した業務を担って頂きます。 ・新規企画…

週5日

500,000〜700,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿東銀座駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| JavaScript・TypeScript・Reac… | |

定番

【Python|自社サービス】Webアプリ…

自社で開発したサービスのバックエンド側の開発を担当いただきたいと思います。 主に要件を元に仕様作成…

週4日・5日

670,000〜1,170,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿市ヶ谷駅,九段下駅,半蔵門駅 |

|---|---|

| 役割 | サーバーサイドエンジニア |

| Python・Flask | |

定番

【WEBデザイナー】自社サービスのサイトな…

【業務詳細】 ・freeeサイト全体のデザイン設計・制作業務 ・freeeがする提供するサービス…

週3日・4日・5日

190,000〜330,000円/月

| 場所 | 品川五反田 |

|---|---|

| 役割 | WEBデザイナー |

| illustrator:Photoshop | |

定番

【フレックス勤務可能|Java案件】販売管…

【案件内容】 ・販売管理のシステムの開発 ・対応領域 : システム開発〜保守運用(要件定義〜基本…

週5日

330,000〜790,000円/月

| 場所 | 神奈川馬車道駅 |

|---|---|

| 役割 | Javaエンジニア |

| Java・Spring・boot、Teeda、Sea… | |

定番

【フロントエンドエンジニア|フルリモート】…

【案件概要】 新規機能の開発やリファクタリングだけでなく、分析結果のビジュアル化の提案やBEMを用…

週5日

580,000〜1,010,000円/月

| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| Typescript・Angular | |

定番

【Rubyエンジニア|フルリモート】自社で…

【案件概要】 既存システムへの新規機能の開発やリファクタリングだけでなく、フレームワークのアップデ…

週5日

750,000〜1,010,000円/月

| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |

|---|---|

| 役割 | Rubyエンジニア |

| Ruby・RubyonRails | |

急募

【データベースエンジニア】ElasticS…

◇業務詳細: ニューノーマルな働き方を推進するゼロトラストセキュリティサービス実現のため、 デバ…

週5日

660,000〜900,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |

|---|---|

| 役割 | データベースエンジニア |

| ElasticStack Elasticsearc… | |

【UI/UX】自社プロダクトにおけるUI/…

【業務内容】※強みに合わせてご担当いただきます ・自社プロダクト/サービスのUI/UXデザイン …

週4日・5日

410,000〜660,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |

|---|---|

| 役割 | UI/UXデザイナー |

| HTML・CSS・JavaScript | |

定番

【Python】IoT・AI自社サービスの…

<業務内容> 現在様々な企業と協業し、サービス拡大していく中で必要となる機能の開発からサービスの運…

週3日・4日・5日

2.4〜3.2万円/日

| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |

|---|---|

| 役割 | Pythonエンジニア |

| Python・AWS | |

定番

【Kubernetes】自社AIデータプラ…

日本最大AIコンペティションサービスやAI人材育成事業など複数のサービスを支えるSREとして、サーバ…

週4日・5日

570,000〜700,000円/月

| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |

|---|---|

| 役割 | クラウドエンジニア |

| JavaScript・PHP・Python・Ruby… | |

定番

【バックエンド】自社AIデータプラットフォ…

【企業情報】 国内最大のAI開発コンペティションサイトを運営を通し、様々な業種における特徴設計やア…

週4日・5日

500,000〜660,000円/月

| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |

|---|---|

| 役割 | Rubyエンジニア |

| JavaScript・PHP・Python・Ruby… | |

定番

【AWS】新規開発チームにおけるインフラエ…

・新規、既存サービスのインフラ構築、保守業務 ・開発チームへインフラ構成の共有 ■職務の魅力…

週5日

330,000〜830,000円/月

| 場所 | 秋葉原御徒町、上野 |

|---|---|

| 役割 | AWSインフラエンジニア |

| AWS | |

定番

【PM】自社モバイルPOSサービスの導入提…

具体的には以下タスクを実施していただきます。 ・カスタマイズを伴う大手顧客向け導入提案 ・S…

週3日・4日・5日

500,000〜1,010,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京築地市場駅 |

|---|---|

| 役割 | 自社サービスプロジェクトマネジャー |

| PHP・Python | |

定番

【PMO】自社SaaSサービスの企画&プロ…

■ポジションの魅力・キャリアパス: プロジェクトマネジメントを通して、顧客のDX化に寄与するこがで…

週3日・4日・5日

410,000〜920,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿築地市場 |

|---|---|

| 役割 | 【PMO】企画&プロジェクトマネジメント |

定番

[Swift]クラウド型モバイルPOSシス…

◆概要 提供中プロダクトの機能追加、改善をプロジェクトをマネージしているPM/リーダーと協力し、サ…

週4日・5日

410,000〜740,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿築地市場駅 |

|---|---|

| 役割 | [Swift]クラウド型モバイルPOSシステムのアプリ開発 |

| Swift・Ob-C・Kotlin | |

注目

【講師】企業向けプログラミング研修の講師案…

新入社員向けIT研修にてメイン講師を担当していただける方を募集しております。 今回の案件では、カリ…

週5日

2.4〜3.2万円/日

| 場所 | 渋谷・新宿-駅 |

|---|---|

| 役割 | IT研修メイン講師 |

| Java・Spring | |

【AWS】リユース業界の最先端企業における…

【案件概要】 AWSをベースにした商用インフラの新規構築/新サービス追加/業務改善を行って頂きます…

週4日・5日

660,000〜1,010,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |

|---|---|

| 役割 | インフラエンジニア |

| AWS認定資格 | |

【WEB】WEBコンテンツに関する制作管理…

WEBコンテンツに関する制作管理業務をお願い致します. <具体的な業務> ■WEBコンテンツ…

週1日・2日・3日

190,000〜290,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅、大手町 |

|---|---|

| 役割 | WEBディレクター |

| HTML・Wordpress・ElementorPr… | |

定番

【Ruby】不動産業界における社内向け機関…

<会社概要> 不動産(オフィス)のコンサルティングをしている会社です。 東京都内だけでなく札幌、…

週4日・5日

610,000〜660,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | Rubyエンジニア |

| Ruby・RubyonRails・React・Rea… | |

注目

【Python】医療×AIにおけるデータ管…

【案件概要】 内視鏡動画データを管理するための、オンプレミスサーバーのサービス構築及び、その上で動…

週5日

500,000〜660,000円/月

| 場所 | 池袋池袋駅 |

|---|---|

| 役割 | Pythonエンジニア |

| Python・Flask | |

注目

【Python】医療×AIにおける共同研究…

【案件概要】 内視鏡に関連したテーマでの画像分類・認識モデルを作成し、論文作成の補助をご担当いただ…

週5日

500,000〜660,000円/月

| 場所 | 池袋池袋駅 |

|---|---|

| 役割 | AIエンジニア(評価) |

| Python・PyTorch | |

注目

【Python】医療×AIにおけるデータエ…

【案件概要】 医療×AIにおける動画データを利活用するため、不要なシーンをカットしたり加工し動画の…

週5日

500,000〜660,000円/月

| 場所 | 池袋池袋駅 |

|---|---|

| 役割 | Pythonデータエンジニア |

| Python・Typescript・FFMpeg・O… | |

定番

【PM】オンライン生放送学習コミュニティ

●業務内容 ・戦略立案(ロードマップ作成、プライシング等) ・マーケティング(市場調査、競合調査…

週5日

570,000〜740,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿- |

|---|---|

| 役割 | PM |

定番

【AWS】転職/採用支援の自社サービスにお…

具体的な業務内容は自社で運営している人材紹介サービスの運用設計、運用、保守、監視。 ほかにも要件定…

週5日

500,000〜810,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | インフラエンジニア |

定番

【UI/UX】自社セルフオーダーシステムの…

【案件詳細】 既存の自社サービスである、国内初のセルフオーダーシステムのデザイン業務をご担当いただ…

週5日

330,000〜410,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |

|---|---|

| 役割 | UI/UXデザイナー |

| ₋ | |

定番

【PM】SaaSサービスにおけるPMおよび…

■具体的な業務内容 ・社内のエンジニア、デザイナー、営業、CSを巻き込み、ユーザに愛され、利益を生…

週4日・5日

500,000〜750,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | PM |

注目

【Typescript】自社サービスにおけ…

【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業があり、それ…

週3日・4日・5日

410,000〜550,000円/月

| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| Typescript・ReactNative | |

定番

【Python,R】データサイエンスの課題…

【業務内容】 ・マーケティング領域をはじめとする、様々な分野でのデータ分析プロジェクトの遂行 (デ…

週5日

580,000〜750,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |

|---|---|

| 役割 | データサイエンティスト |

| Python・R | |

定番

【Ruby】自社SaaSセールステックプロ…

BtoB向けセールステックSaaSフルスタックエンジニアの業務を依頼します。 【当社 のエンジ…

週4日・5日

500,000〜830,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |

|---|---|

| 役割 | フルスタックエンジニア |

| HTML・CSS・PHP・Python・Ruby・S… | |

定番

【Swift/Objective-C】 業…

◆業務内容 ・「ユビレジ」「ユビレジ ハンディ」をはじめとしたiOS向けネイティブアプリケーション…

週3日・4日・5日

410,000〜670,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |

|---|---|

| 役割 | iOSエンジニア |

| Swift・Ob-C・[開発言語] Objecti… | |

注目

【データベースエンジニア】OracleDB…

2022年春に向けて新規本番DB構築が2~3件、既存本番DBサーバの更改対応が2022年夏頃に向けて…

週5日

660,000円以上/月

| 場所 | 渋谷・新宿茅場町駅 |

|---|---|

| 役割 | 【データベースエンジニア】OracleDBA |

注目

VR版ミニゲームの開発案件

VRのミニゲームを開発しておりまして、今回はそのゲームの開発に尽力いただけるエンジニア様を募集いたし…

週4日・5日

500,000円以上/月

| 場所 | 東京23区以外 保谷駅 |

|---|---|

| 役割 | ゲームエンジニア |

| C# | |

【フルスタック】MEO支援SaaSの新規プ…

【案件概要】 自社SaaSサービスのプロダクト開発のエンジニアとしてご参画いただきます。 ベース…

週2日・3日

290,000〜390,000円/月

| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |

|---|---|

| 役割 | フルスタックエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・Go | |

定番

【React Native】オンライン医療…

ヘルスケア領域での自社プロダクト・ 他社との共同開発プロダクトのエンハンス開発をお任せいたします。 …

週3日・4日・5日

670,000〜830,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |

|---|---|

| 役割 | ReactNativeモバイルアプリエンジニア |

| Ob-C・AndroidJava・Typescrip… | |

定番

【Python】サーバーエンジニア(社内向…

社内向業務システムの再構築を行う 新規業務システムの開発(一般消費者向けはないが、取引先向けなど向…

週5日

500,000〜750,000円/月

| 場所 | 池袋大塚 |

|---|---|

| 役割 | Pythonエンジニア |

| Python・Django・Vue.js・Linux… | |

定番

【TypeScript,React】Goo…

<業務内容> 複数店舗のGoogleマイビジネスを簡単に管理できる、3万店舗が利用している多店舗運…

週4日・5日

2.8〜3.6万円/日

| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンジニア(ライクル) |

| Typescript・React・Docker・AW… | |

定番

【広告代理店経験者歓迎!】携帯キャリアの広…

大手広告代理店内に常駐して広告企画、提案・マーケティング運用部隊のディレクション業務をお任せいたしま…

週5日

500,000〜1,170,000円/月

| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |

|---|---|

| 役割 | 広告マーケター/ディレクション |

定番

【JavaScript/jQuery】社内…

<会社概要> 不動産(オフィス)のコンサルティングをしている会社です。 東京都内だけでなく札幌、…

週4日・5日

500,000〜610,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | 【JavaScript/jQuery】フロントエンドエンジニア |

| JavaScript・jQuery・TypeScri… | |

定番

【WEBデザイナー】通販化粧品のLP制作デ…

【企業概要】 AI(人工知能)を用いて、ユーザーの感情と購買行動を分析/予測することで成果を最大化…

週4日・5日

330,000〜570,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |

|---|---|

| 役割 | Webデザイナー |

| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |

定番

【データアナリスト】データ分析で自社サービ…

今回募集するのは自社サービス事業のデータアナリストとなります。 データ分析を通じて、ラクスル事業に…

週3日・4日・5日

330,000〜750,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |

|---|---|

| 役割 | データ基盤エンジニア |

| BigQuery、Redshift、Snowflak… | |

定番

【UI/UX】自社サービスの各種ガイドライ…

【業務内容】 ・ユーザーの課題解決に直結するプロダクトの理想の姿を考え、プロダクトマネージャーをは…

週5日

410,000〜660,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿内幸町駅 |

|---|---|

| 役割 | UI/UXデザイナー |

| HTML・CSS・JavaScript・Figma | |

定番

【PM】自社開発や営業支援サービスなどのP…

【業務内容】 ・ユーザーインタビューやデータ分析を通じて、顧客を深く理解し、顧客の課題を把握する …

週2日・3日・4日・5日

580,000〜840,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | 【PM】自社開発/営業支援サービス |

| JavaScript・PHP・Go・Cake La… | |

定番

【ディレクター】Webサイト開発のディレク…

事業内容 ブランデッドコンテンツ企画・開発、 インタラクティブコンテンツ企画・開発、 スマートフォ…

週5日

500,000〜670,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |

|---|---|

| 役割 | Webディレクター |

| ₋ | |

定番

【Ruby】急成長スタートアップ企業!ビジ…

【業務内容概要】 ・マッチングサービスなどのシステムの設計・開発・テスト(アジャイル開発方式) …

週3日・4日・5日

500,000〜740,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |

|---|---|

| 役割 | Rubyエンジニア |

| Ruby・ | |

定番

【JavaScript】モビリティーサービ…

地方の車社会のユーザーに対して月定額でマイカーを利用できるサブスクリプション型サービスを提供していま…

週4日・5日

500,000〜580,000円/月

| 場所 | 品川五反田駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| JavaScript・Node.js・Vue.js・… | |

定番

【Goエンジニア】大手オンライン英会話の各…

Go言語で開発されているプラットフォームの新規開発や 改修を各部署からの要件から設計を行い、開発を…

週4日・5日

500,000〜810,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |

|---|---|

| 役割 | Goエンジニア |

| PHP・Go・Apache・Nginx・MySQL・… | |

定番

PHP(Laravel)エンジニア

PHP(Laravel)、Vue、Pythonで実装されているアプリケーション API開発をメイン…

週5日

500,000〜610,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |

|---|---|

| 役割 | PHPエンジニア |

| JavaScript・PHP・Laravel・Apa… | |

定番

【マーケター】アイドル系スマホゲームのファ…

ファンマーケティングは「どうすればお客様は喜んでもらえるか」を考えながらコミュニケーションプランを企…

週5日

150,000〜830,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |

|---|---|

| 役割 | マーケター |

定番

【ディレクター】ゲーム事業のイラストディレ…

■業務内容 イラストディレクション業務 (イラストラフ作成、素材制作指示書作成業務) ・カード…

週5日

410,000〜660,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |

|---|---|

| 役割 | イラストディレクター |

定番

【Unity】新規ゲーム事業における開発構…

Unityを使用した新規開発ゲームのゲーム内のアクションバトル構築、レベルデザインなど、ゲームコンテ…

週5日

410,000〜570,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |

|---|---|

| 役割 | Unityエンジニア |

| ₋・₋ | |

定番

【Unity】2DUIアニメーションにおけ…

【業務内容】 ・運用タイトルの2DUIアニメーション全般 ・ゲーム内UIパーツアニメーションやエ…

週5日

410,000〜570,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |

|---|---|

| 役割 | 2Dアニメーションデザイナー |

| ₋・₋ | |

定番

グラフィックエンジニアリーダー

Unityを使用した新規開発ゲームのグラフィックスエンジニア/描画エンジニアとしてゲームグラフィック…

週5日

410,000〜660,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |

|---|---|

| 役割 | グラフィックエンジニアリーダー |

定番

UIアニメーションデザイナー/ゲーム事業

▼トライブナインPJTにおける下記業務をご担当いただきます ・2DUIアニメーション制作全般 ・…

週5日

410,000〜570,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |

|---|---|

| 役割 | UIアニメーションデザイナー/ゲーム事業 |

定番

【UI/UX】ゲーム事業/クオリティリード

▼トライブナインPJTにおける下記業務をご担当いただきます ・画面遷移図制作 ・UIレイアウト制…

週5日

410,000〜660,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |

|---|---|

| 役割 | 【UI/UX】ゲーム事業/クオリティリード |

定番

【UI/UX】ゲーム事業 / UI実装

▼トライブナインPJTにおける下記業務をご担当いただきます ・画面遷移図制作 ・UIレイアウト制…

週5日

410,000〜570,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |

|---|---|

| 役割 | 【UI/UX】ゲーム事業 / UI実装 |

| HTML・CSS・- | |

定番

【デザイナー】2D背景コンセプトアートや設…

・2D背景アーティスト -新規開発案件にて使用される各種背景イラスト制作に関わる業務 -背…

週5日

410,000〜660,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |

|---|---|

| 役割 | デザイナー |

定番

【デザイナー】ゲーム事業のバナーデザイン業…

ゲーム事業におきまして、バナーデザインをご担当いただける方を募集いたします。 ・運用施策アセッ…

週5日

410,000円以上/月

| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |

|---|---|

| 役割 | ゲームデザイナー(バナー制作) |

定番

【ディレクター】2Dキャライラストやアウト…

(業務内容詳細) -新規開発案件にて使用される各種背景イラスト制作に関わる業務 -背景設定をもと…

週5日

500,000円以上/月

| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |

|---|---|

| 役割 | イラストディレクター |

定番

【Unity】新規ゲーム事業における開発業…

Unityを使用した新規開発ゲームの画面UIや2D制御など、アウトゲーム全般の実装が担当業務になりま…

週5日

410,000〜570,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |

|---|---|

| 役割 | Unityエンジニア |

| ₋・₋ | |

定番

【社内SE】インターネットマーケティング企…

【業務内容】 社内システムの開発プロジェクトにおいてkintone上に構築された既存システムの追加…

週4日・5日

500,000〜570,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |

|---|---|

| 役割 | 社内SE |

| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |

定番

【VB.NET】人事労務系アプリのカスタマ…

◇会社概要:人事・労務のソリューション・アウトソーシングを提供し、経営効率化による事業成長に貢献して…

週5日

500,000〜660,000円/月

| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |

|---|---|

| 役割 | VB.NETエンジニア |

| VB.NET | |

定番

【Ruby,React】ソフトウェアエンジ…

分析基盤構築や運用にかかるデータエンジニアの手間を削減すべく、新機能開発、データソース(DB、広告A…

週4日・5日

570,000円以上/月

| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |

|---|---|

| 役割 | Rubyエンジニア |

| JavaScript・Ruby | |

定番

【SRE】自社プロダクトのインフラ環境の構…

弊社の全てのプロダクトのインフラ環境の構築・運用をお任せします。 採用するサービスやミドルウェア等…

週5日

390,000円以上/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |

|---|---|

| 役割 | SRE(インフラエンジニア) |

定番

[UI/UXデザイナー]ToB向け自社開発…

【仕事内容】 ・プロダクトのUIUX改善 ・自社サービスのWebサイトデザイン、LPデザイン …

週4日・5日

330,000円以上/月

| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |

|---|---|

| 役割 | UI/UXデザイナー |

| HTML・CSS・JavaScript・Photos… | |

定番

【Tableau】コーチング事業におけるT…

「グローバル・エグゼクティブ・コーチング・ファーム」というタイトルを掲げ、組織の経営トップおよび経営…

週3日・4日・5日

240,000〜350,000円/月

| 場所 | 水道橋・飯田橋九段下駅 |

|---|---|

| 役割 | Tableauエンジニア |

定番

[Perl]自社サービスサーバーサイドエン…

当社が提供する決済システム&サービスの開発業務 ・仕様調査 ・実装、テスト、運用・サポート ・…

週3日・4日・5日

500,000〜610,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | [Perl]自社サービスサーバーサイドエンジニア |

| Perl | |

定番

【Ruby】教育系オンラインプラットフォー…

高等教育機関(大学・専門学校)向けのマーケティング支援SaaS等を開発するソフトウェアエンジニアを募…

週2日・3日・4日・5日

500,000〜670,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京芝公園駅 |

|---|---|

| 役割 | Rubyエンジニア |

| Ruby・Ruby(Rails6) | |

定番

【Vue.js】自社開発案件におけるWEB…

ケアマネジャーと介護を必要とされる方の自立支援を一緒に考えるパートナーとして 使用すればするほど人…

週5日

500,000〜660,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿京橋駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| JavaScript・PHP・Python | |

定番

【Angular】自社SaaS開発のフロン…

【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおけるフ…

週3日・4日・5日

570,000〜660,000円/月

| 場所 | 品川品川駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |

定番

【Ruby】自社SaaS開発のバックエンド…

【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおけるバ…

週3日・4日・5日

570,000〜660,000円/月

| 場所 | 品川品川駅 |

|---|---|

| 役割 | Rubyエンジニア |

| Ruby・Ruby・On・Rails・AWS・Asa… | |

定番

【Flutter】国内最大級スニーカーフリ…

■お任せしたい業務内容 WebViewが多く使われている現行のアプリからFlutterでフルネイテ…

週4日・5日

500,000〜660,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | Flutterエンジニア |

| Flutter | |

定番

サプライチェーンリスク管理SaaSのフロン…

【案件概要】 安定供給を実現する為の自社サービスであるサプライチェーンリスク管理サービスの開発に携…

週3日・4日・5日

500,000〜570,000円/月

| 場所 | 品川池尻大橋駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |

定番

【PHPエンジニア|週4日~5日・一部リモ…

【案件概要】 走り始めの複数案件が動いており、PHPでのWebサービス開発を担当いただけるエンジニ…

週4日・5日

410,000〜660,000円/月

| 場所 | 品川北品川駅 |

|---|---|

| 役割 | PHPエンジニア |

| PHP・Laravel・CakePHP・MySQL・… | |

定番

【PHP】自社サイトの追加機能の改修等

【案件内容】※詳細は、面談時にお伝えさせて頂きます※ ・自社サイトの追加機能の改修等

週3日・4日・5日

150,000〜470,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |

|---|---|

| 役割 | PHPエンジニア |

| HTML・CSS・PHP | |

定番

【サーバーサイドエンジニア】業務の自動化ツ…

ライブコマースのプロデュースを行なっている会社様の案件になります。 手作業で行なっている業務…

週2日・3日

110,000〜170,000円/月

| 場所 | 秋葉原町屋 |

|---|---|

| 役割 | サーバーサイドエンジニア |

定番

【SRE】次世代アフェリエイトネットワーク…

①インフラチームの立ち上げ ・弊社エンジニア部門のインフラチームを一から立ち上げ ②新規ASP…

週3日・4日・5日

330,000〜660,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | SREエンジニア |

| SQL・Linux・MySQL・AWS・Nginx | |

定番

【Ruby】次世代アフェリエイトネットワー…

「サービスを1から作ってみたい」 「組織と共に自分の力を大きく伸ばしていきたい」 「ベンチャー企…

週3日・4日・5日

330,000〜660,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | Rubyエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・j… | |

定番

【Android】自社動画サービスにおける…

弊社が運営する、各種サービスのアプリ開発、機能追加、保守運用業務を担当していただきます。

週4日・5日

580,000〜750,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |

|---|---|

| 役割 | Androidエンジニア |

| Java・AndroidJava・Kotlin | |

定番

【スクラムマスター】データドリブンシステム…

弊社ではAI関連の受託業務を拡大しつつ、お客様と共同で同業他社にも役に立つプロダクトを開発しておりま…

週4日・5日

570,000〜740,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | Kotlinエンジニア |

| Kotlin・React・Azure・AWS・Doc… | |

定番

【未経験歓迎!】企業向けプログラミング研修…

【セミナー開催】 下記案件内容におけるセミナーを開催いたします。 ご興味ある方はお気軽にご連絡く…

週5日

2.4〜3.2万円/日

| 場所 | 渋谷・新宿-駅 |

|---|---|

| 役割 | IT研修メイン講師 |

| Java・Spring・Java | |

定番

【Javascript】自動車業界のコーデ…

デザイン会社からWEBサイトの校正案をインプットにHTML、CSS、JavaScriptを利用し、サ…

週3日・4日・5日

330,000〜460,000円/月

| 場所 | 品川品川駅 |

|---|---|

| 役割 | WEBコーダー |

| HTML・CSS・JavaScript・‐ | |

定番

インフラエンジニア(東証一部上場/ソフトウ…

当サービスにおけるサーバー、ネットワーク、セキュリティなどインフラ全般の設計、開発、運用のご依頼です…

週5日

330,000円以上/月

| 場所 | 品川品川シーサイド |

|---|---|

| 役割 | インフラエンジニア |

| SQL・Oracle SQL Cassandra | |

定番

【PM】東証一部上場企業のインフラ運用・保…

自社インフラにPMとして携わって頂くポジションです。 自社インフラ保守、構築・開発のチームの …

週5日

500,000円以上/月

| 場所 | 品川品川シーサイド |

|---|---|

| 役割 | PM |

定番

【コンサル】DXプロジェクト推進とベンダー…

業務例) ・デジタル技術(EC、AI、BI、BA等)を駆使した新しい事業領域やビジネス分野における…

週4日・5日

330,000〜840,000円/月

| 場所 | 品川品川シーサイド |

|---|---|

| 役割 | ITコンサルタント(DX推進担当) |

定番

【PM】企業向けマネジメント作業

◇作業内容: ユーザのニーズをまとめて、ベンダーへ提示。 社内システムの全体的な見直しの検討…

週5日

480,000〜520,000円/月

| 場所 | 千葉海浜幕張駅 |

|---|---|

| 役割 | PM |

| ・開発系で上流工程の経験(PM・PL・PMO) ・… | |

定番

【shopify/EC-CUBE】受託EC…

個人事業主から中小企業、そして当社のEC-CUBEのトップベンダーやShopifyエキスパート獲得に…

週4日・5日

390,000〜570,000円/月

| 場所 | 千葉柏の葉キャンパス駅 |

|---|---|

| 役割 | shopify/EC-CUBEエンジニア(EC) |

| shopify・EC-CUBE | |

定番

フロントエンジニア(GCPリーディングカン…

自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…

週1日・2日・3日・4日・5日

500,000〜740,000円/月

| 場所 | 品川品川シーサイド |

|---|---|

| 役割 | フロントエンジニア(GCPリーディングカンパニーでのクラウドサービスの開発) |

| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |

定番

【Java】GCPリーディングカンパニーで…

自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…

週3日・4日・5日

500,000〜750,000円/月

| 場所 | 品川品川シーサイド |

|---|---|

| 役割 | サーバーサイドエンジニア/Java |

| Ruby・Java・Go・C#・Spring Sp… | |

定番

【インフラエンジニア】AzureAD SS…

[案件概要] MS-Teams電話機能の本社展開作業 技術検証・MSプレミアム窓口問合せ対応など…

週3日・4日・5日

580,000円以上/月

| 場所 | 豊洲有明駅 |

|---|---|

| 役割 | インフラエンジニア |

定番

☆フルリモ可☆【ECディレクター】大手企業…

定額制ECサイト制作サービスのディレクション業務をお願いします。 クライアントの商品の売り上げがあ…

週4日・5日

240,000〜570,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |

|---|---|

| 役割 | Webディレクター(ブランド直販グループ) |

| HTML・CSS・JavaScript | |

定番

【PdM】某生保向けチャットボットシステム…

弊社ではAI関連の受託業務を拡大しつつ、お客様と共同で同業他社にも役に立つプロダクトを開発しておりま…

週4日・5日

410,000〜660,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | PdM |

| ‐ | |

定番

【GOエンジニア】暗号資産取引サービスのデ…

◆主な作業内容 ・暗号資産のディーリングシステムの開発・保守 ・プライシング、ポジション管理 …

週4日・5日

500,000〜1,070,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | 【GOエンジニア】暗号資産取引サービスのディーリングシステムの開発・保守 |

| Go・Oracle MySQL Jenkins … | |

定番

【マーケター】EC顧客層へのデジタルマーケ…

弊社は複数の事業を開発し運営しているチームです。 SNS広告事業、コンテンツマーケティング事業、越…

週4日・5日

330,000〜460,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | SNSマーケター |

定番

【Flutter/iOS/Android】…

【業務内容】※詳細は、ご面談時にお伝えさせていただきます。 ・自社案件の設計・開発および、オフショ…

週4日・5日

500,000円以上/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |

|---|---|

| 役割 | スマホアプリエンジニア |

| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |

定番

【PHP】外食業向け業務改善プラットフォー…

【業務概要】 弊社が開発している自社開発クラウドサービスの開発・運用および各種アプリの開発、新サー…

週4日・5日

500,000〜670,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |

|---|---|

| 役割 | PHPエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |

定番

【PM】外食業向け業務改善プラットフォーム…

弊社が開発している外食業向け業務改善プラットフォームにおいて、業界ならではのニーズや要望をキャッチア…

週4日・5日

500,000〜550,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |

|---|---|

| 役割 | PM |

定番

【PM】行政・自治体向けネットワーク構築の…

■業務内容: 自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただける …

週3日・4日・5日

500,000〜740,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |

|---|---|

| 役割 | PM |

定番

☆フルリモ可☆【ECディレクター】大手企業…

EC運用支援グループでディレクター業務をお願いします。 クライアントの楽天とPaypayモールの運…

週4日・5日

240,000〜570,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |

|---|---|

| 役割 | Webディレクター(ECモール運用支援案件) |

| HTML・CSS・JavaScript | |

定番

【iOS/IoT】国内最大のタクシー配車サ…

【業務内容】 タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回…

週4日・5日

2.7〜4.4万円/日

| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |

|---|---|

| 役割 | iOSエンジニア |

| Swift・GitHub・bitrise・Slack… | |

定番

【PHP】情報システム部門での社内基幹シス…

【業務内容】 弊社の情報システム部門にて、社内システム開発/設計を担っていただきます 生産現場か…

週4日・5日

410,000〜550,000円/月

| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |

|---|---|

| 役割 | PHPエンジニア(社内システム) |

| PHP・CakePHP、Laravel・AWS | |

定番

【Node.js】教育系サービス開発におけ…

【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います…

週3日・4日・5日

500,000〜550,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | バックエンドエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |

定番

【TypeScript】脳科学×AIプロダ…

【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのフロントエンド開発をご担当いただきます ・U…

週4日・5日

580,000〜750,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| JavaScript・Typescript・Reac… | |

定番

【フルリモ/ Scala, Python/…

【担当業務】 - 脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発 【案件の魅力】 - 脳神経疾…

週3日・4日・5日

410,000〜580,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |

|---|---|

| 役割 | サーバーサイドエンジニア |

| Python・Scala・http4s・Scalat… | |

定番

【QAエンジニア】脳科学×AIプロダクトに…

【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます ・弊社が提…

週4日・5日

330,000〜580,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |

|---|---|

| 役割 | QAエンジニア |

| ‐・‐ | |

定番

【React.js】大企業のクライアントと…

【案件の内容】 スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを…

週3日・4日・5日

660,000〜1,340,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア(テックリード) |

| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |

定番

【Swift】大企業のクライアントと共に5…

【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…

週3日・4日・5日

660,000〜1,160,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |

|---|---|

| 役割 | iOSエンジニア |

| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |

定番

【Kotlin】大企業のクライアントと共に…

【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…

週3日・4日・5日

660,000〜1,160,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |

|---|---|

| 役割 | サーバサイドエンジニア(Kotlin) |

| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |

定番

【TypeScript】大企業のクライアン…

【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…

週3日・4日・5日

660,000〜1,160,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |

|---|---|

| 役割 | サーバサイドエンジニア(TypeScript) |

| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |

定番

【Go】大企業のクライアントと共に5000…

【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…

週3日・4日・5日

660,000〜1,160,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |

|---|---|

| 役割 | サーバサイドエンジニア(Go) |

| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |

定番

【自社サービスのフルスタックエンジニア】ス…

■チーム内の管理機能の向上 用具管理 資金管理 プレーの動画配信 ■チーム外に向けた情報の発…

週4日・5日

390,000〜570,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿御茶ノ水駅 |

|---|---|

| 役割 | フルスタックエンジニア |

| JavaScript・Go・React・-・Java… | |

定番

【リモートワーク可】Google Clou…

2021年4月に大手総合商社グループ100%出資の元立ち上げられたスタートアップです。「クラウドで日…

週4日・5日

500,000〜660,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |

|---|---|

| 役割 | データエンジニア |

定番

【リモートワーク可】Google Clou…

2021年4月に大手総合商社グループ100%出資の元立ち上げられたスタートアップです。「クラウドで日…

週4日・5日

500,000〜660,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |

|---|---|

| 役割 | データエンジニア |

定番

【Python】B2C Webサービス開発…

【業務内容】 B2C Webサービス開発におけるバックエンド開発業務をお任せします。 具体的には…

週5日

470,000〜840,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |

|---|---|

| 役割 | サーバーサイドエンジニア |

| Python | |

定番

【映像制作】遊技機制作の映像制作デザイナー

【案件概要】 ぱちんこ・スロット遊技機の映像演出制作に関わるコンポジット/3D・2D映像作成ツール…

週3日・4日・5日

410,000〜500,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京京橋駅 |

|---|---|

| 役割 | 映像制作 |

| AfterEffects | |

定番

【3Dデザイナー】遊技機制作の3Dデザイナ…

【案件概要】 ぱちんこ・スロット遊技機の映像演出制作に関わる3D/2DCGツールを使用したアニメー…

週3日・4日・5日

410,000〜500,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京京橋駅 |

|---|---|

| 役割 | 3DCGデザイナー |

| AfterEffects | |

定番

【新規プロジェクトゲームエンジニア】クライ…

UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向け ゲームのアウトゲーム全般の…

週3日・4日・5日

500,000〜1,010,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |

|---|---|

| 役割 | 【新規プロジェクトゲームエンジニア】クライアントサイドエンジニア |

| C・C++・UnrealEngine4 Perfo… | |

定番

【週5/フルリモ】自社サービスのサーバーサ…

自社プラットフォームサービスにおいて、サーバーサイドKotlinでの開発をご依頼いたします。 …

週5日

580,000円以上/月

| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |

|---|---|

| 役割 | Kotlinエンジニア |

| Kotlin・GCP・AWS・【開発環境】 フロン… | |

定番

【Webデザイナー】BtoB、コーポレート…

お客様の課題解決として、Webサイト構築・Webシステム開発や、効果的なプロモーションツールの制作を…

週2日・3日

190,000〜390,000円/月

| 場所 | 中京:静岡・名古屋今池駅 |

|---|---|

| 役割 | Webデザイナー |

| ■その他 勤務形態:フルリモート 稼働時間:10… | |

定番

[Java]社内DX促進のための基幹システ…

社内基幹システム(求人や求職者のDBとしての役割、マッチング機能、売上管理ができるシステム)の追加開…

週5日

500,000円以上/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | Javaエンジニア |

| Java・Vue.js MySQL VBScri… | |

定番

【ディレクター/マーケター】大手百貨店オン…

【企業概要】 弊社は某大手百貨店のグループとして、主に百貨店がもつ媒体やオンラインストアなどのマー…

週1日

70,000〜90,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |

|---|---|

| 役割 | WEBディレクター、マーケター |

定番

【エフェクトデザイナー】エフェクト制作専門…

【案件概要】 ゲームのエフェクトを専門で制作している企業にて受託をしているエフェクト作成の案件へご…

週1日・2日・3日・4日・5日

410,000〜500,000円/月

| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋駅 |

|---|---|

| 役割 | 3Dエフェクトデザイナー |

定番

【Go】新規スポーツマーケットプレイスのサ…

【案件概要】 新規スポーツマーケットプレイスのサーバーサイド開発をリご担当いただくエンジニアを募集…

週3日・4日・5日

500,000〜660,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿- |

|---|---|

| 役割 | Goエンジニア |

| Go | |

定番

【C/C++】遊技機の組み込み、制御エンジ…

【案件概要】 弊社で請け負っている遊技機の開発及び制作を行う制御エンジニアとしてご活躍いただきます…

週1日・2日・3日・4日・5日

330,000〜500,000円/月

| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |

|---|---|

| 役割 | 組み込みエンジニア |

| C・C++ | |

定番

【AWS】インフラ運用・構築ベンダー企業で…

【業務内容】 パブリッククラウドに構築したインフラをIaCを用いて構築、改善をご担当いただきます。…

週3日・4日・5日

500,000〜660,000円/月

| 場所 | 池袋- |

|---|---|

| 役割 | インフラエンジニア |

| Terraform | |

定番

【Kubernetes】インフラ運用・構築…

担当業務例 ・ Jenkinsで稼働しているジョブをTekton(Kubernetes)に移行…

週3日・4日・5日

500,000〜660,000円/月

| 場所 | 池袋- |

|---|---|

| 役割 | インフラエンジニア/kubernetes |

| kubernetes | |

定番

【DTP】飲食専門のデザイン制作会社におけ…

大手チェーン店を中心に、年間1,500店舗以上の飲食店向けグラフィックツールを企画・制作している会社…

週4日・5日

150,000〜330,000円/月

| 場所 | 水道橋・飯田橋早稲田駅 |

|---|---|

| 役割 | グラフィックデザイナー・DTPデザイナー |

| Photoshop illustrator | |

定番

自社サービスにおける開発ディレクション業務

【概要】 当グループ会社のお客様が利用するアプリケーションの動作や、各種ツール、Webサービスの環…

週5日

240,000〜410,000円/月

| 場所 | 東京23区以外不問(シンガポール) |

|---|---|

| 役割 | 開発ディレクター |

| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Vu… | |

定番

【SharePoint】NotesからSh…

【業務内容】※詳細は、面談時にお伝えさせて頂きます。 ・NotesからSharepoint移行 …

週5日

500,000円以上/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |

|---|---|

| 役割 | SharePointエンジニア |

定番

自社サービスにおけるソフトウェアの開発

【募集要件】 製造、物流、医療、スポーツ等、様々な分野で画像処理を中心としたセンシングソリューショ…

週3日・4日・5日

500,000〜660,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | C#エンジニア |

| Python・C・C++・C# | |

定番

【Ruby】自社転職サイトのRubyエンジ…

【会社概要】 弊社は、士業・管理部門に特化した転職サイトです。 求人選定から内定承諾まで、本…

週2日・3日・4日・5日

330,000〜660,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | Rubyエンジニア |

| Ruby・RubyonRails | |

定番

【Typescript】BtoC自社サービ…

【案件概要】 フロントエンドエンジニア/UXエンジニア/マークアップエンジニアとして、ユーザーやサ…

週1日・2日・3日・4日・5日

500,000〜660,000円/月

| 場所 | 中京:静岡・名古屋- |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |

定番

【PM】バーチャルカラオケ配信プラットフォ…

バーチャルカラオケ配信プラットフォームのプロジェクトマネージャーを担当いただきます。 ▶ …

週5日

570,000〜660,000円/月

| 場所 | 秋葉原田原町駅 |

|---|---|

| 役割 | PM |

定番

【PdM】バーチャルカラオケ配信プラットフ…

バーチャルカラオケ配信プラットフォームのプロダクトマネージャーを担当いただきます。 ▶ 業務内…

週5日

500,000〜670,000円/月

| 場所 | 秋葉原田原町駅 |

|---|---|

| 役割 | PM(PdM ) |

定番

【Webディレクター】バーチャルカラオケ配…

【案件概要】 バーチャルカラオケ配信プラットフォームのディレクターを担当いただきます。 ▶ …

週4日・5日

410,000〜660,000円/月

| 場所 | 秋葉原田原町駅 |

|---|---|

| 役割 | Webディレクター |

定番

【マーケター|フルリモート】バーチャルカラ…

バーチャルカラオケ配信プラットフォームのマーケティング責任者を担当いただきます。 ▶ 業務内容…

週5日

410,000〜840,000円/月

| 場所 | 秋葉原田原町駅 |

|---|---|

| 役割 | マーケター(事業責任者) |

定番

【Java】生保更改プログラム開発

【案件概要】 生保更改プログラムの開発 プログラミング作業をメインでご対応いただきます。 言語…

週5日

390,000〜570,000円/月

| 場所 | 東京23区以外多摩センター |

|---|---|

| 役割 | Javaエンジニア |

| Java・・Javaの開発経験(一人でプログラミング… | |

定番

【システム】ERP導入支援

【案件概要】 ERP導入支援をご対応いただきます。 ①移行方針(移行手法、移行データ、移行元、過…

週5日

410,000円以上/月

| 場所 | 渋谷・新宿不明駅 |

|---|---|

| 役割 | ERP導入支援 |

| ・移行方針・移行要件を自律して考えてアウトプットでき… | |

定番

【サーバーサイドエンジニア】国際財務システ…

【案件概要】 リース取引管理システムの改善・保守 (主な機能) 取引受払管理(取引、利息額の入…

週5日

500,000円以上/月

| 場所 | 千葉海浜幕張駅 |

|---|---|

| 役割 | サーバーサイドエンジニア |

| SQL・PowerBuilder 2017R2 | |

定番

【クラウドエンジニア】FX取引システム維持…

【案件概要】 FX取引システム維持保守支援業務になります。 ・FX(外国為替証拠金取引)関連…

週5日

500,000円以上/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |

|---|---|

| 役割 | クラウドエンジニア |

| C#・AWS | |

定番

【SAP】基幹システム刷新

役割:Fiori開発経験者 内容:既にある6画面の修正。画面制御強化。

週5日

500,000〜660,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町 |

|---|---|

| 役割 | ABAPエンジニア |

| ABAP | |

定番

SAP導入プロジェクト(機械部品製造業)

ロジ系/FI系コンサル要件定義から行っていただく案件になります。 【マスタスケジュール】 2…

週5日

500,000円以上/月

| 場所 | 渋谷・新宿初台 |

|---|---|

| 役割 | SAP導入プロジェクト(機械部品製造業) |

定番

SAP導入プロジェクト(半導体製造)

COコンサルから行っていただく案件になります。 【マスタスケジュール】 22年4月~要件定義…

週5日

500,000円以上/月

| 場所 | 渋谷・新宿初台 |

|---|---|

| 役割 | SAP導入プロジェクト(半導体製造) |

定番

【システム】mcframe導入支援

【案件概要】 製造業向けシステムに関するmcframe導入の支援プロジェクトになります。 mcf…

週5日

500,000円以上/月

| 場所 | 渋谷・新宿首都圏各駅 |

|---|---|

| 役割 | 【システム】mcframe導入支援 |

| mcframe7・・業務システム設計・開発経験 | |

定番

[インフラエンジニア]サーバーの自動構築化

既存サーバーの自動構築のためのAnsible化をしていただく 該当サーバーは ・構築手順書がある…

週3日

1.6〜2万円/日

| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前駅 |

|---|---|

| 役割 | インフラエンジニア |

| JavaScript・PHP・Ansible | |

定番

【インフラ・Java】法人、ITスクール向…

・CCNA/LPIC資格取得の個別指導 ・Java等の開発に関する個別指導 ・法人向けセミナー対…

週1日・2日・3日・4日・5日

2〜2.4万円/日

| 場所 | 渋谷・新宿-駅 |

|---|---|

| 役割 | インフラ・開発研修講師 |

| Java | |

定番

【マーケター】デジタルマーケティングベンチ…

【案件概要】 リスティング広告・ディスプレイ広告・SNS広告の運用業務をご担当いただきます。 …

週2日

120,000〜150,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿溜池山王駅 |

|---|---|

| 役割 | 広告運用マーケター |

| ・Web広告媒体運用経験・・・レポート ・クリエイ… | |

定番

【サーバーサイドエンジニア】個人向けローン…

【案件概要】 個人向けローンサービス保守・開発支援 ①ライブラリアン作業 本メインに、ユ…

週5日

500,000円以上/月

| 場所 | 品川品川駅 |

|---|---|

| 役割 | サーバーサイドエンジニア |

| Java・C#・VBA・SQL・svn Jenki… | |

定番

【Go】電子契約サービスのGoエンジニア

自社で開発をしている電子契約サービスのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 【開発環境】 …

週3日・4日・5日

500,000円以上/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |

|---|---|

| 役割 | サーバーサイドエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・Go・Lin… | |

定番

【Vue.js】電子契約サービスのフロント…

【案件概要】 自社で開発をしている電子契約サービスのフロントエンド開発をご担当いただきます。 …

週5日

500,000円以上/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |

定番

【インフラエンジニア】自社サービス開発

Amazon ECSやサーバーレスアーキテクチャーを活用して、月間広告流通額100億円規模の広告プラ…

週5日

2.4〜2.8万円/日

| 場所 | 新橋・銀座・東京新富町駅 |

|---|---|

| 役割 | インフラエンジニア |

定番

【Ruby】自社広告プラットフォームサーバ…

月間広告流通額100億円規模の広告プラットフォームのサーバーサイド開発をしていただくポジションです。…

週5日

2〜2.4万円/日

| 場所 | 新橋・銀座・東京新富町駅 |

|---|---|

| 役割 | Rubyエンジニア |

| Ruby・Typescript・- | |

定番

【データサイエンティスト】自社サービス開発

月間広告流通額100億円規模の広告プラットフォームのデータ分析・課題抽出・改善に向けた取り組みをして…

週5日

2.4〜3.2万円/日

| 場所 | 新橋・銀座・東京新富町駅 |

|---|---|

| 役割 | データサイエンティスト |

| Python・SQL・R・- | |

定番

【Cisco】ネットワークエンジニア

ネットワーク機器の選定・セットアップから運用までを担っていただきます。 【稼働条件】 勤務時…

週5日

1.6〜2.4万円/日

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | ネットワークエンジニア |

| Cisco | |

定番

【マーケター/ディレクター】自社のコミュニ…

業務内容】 ・消費者心理を踏まえた、LINEチャットボットの会話シナリオのデザイン〜ペルソナ設計 …

週4日・5日

330,000円以上/月

| 場所 | 水道橋・飯田橋湯島駅 |

|---|---|

| 役割 | マーケター/ディレクター |

定番

【Ruby】急成長中クラウドファンディング…

ローンチ以降成長を続けている当社のクラウドファンディングサービスにおいて、 E2Eの構築~シナリオ…

週5日

500,000〜570,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | QAエンジニア |

定番

【自社メディア事業立ち上げ】WEBデザイナ…

テレマーケティングを中心に保険代理店事業を全国展開しています。インターネットメディア立ち上げ時に関わ…

週3日・4日・5日

1.9〜2.6万円/日

| 場所 | 新橋・銀座・東京稲荷町駅 |

|---|---|

| 役割 | WEBデザイナー |

定番

【自社メディア事業立ち上げ】Wordpre…

テレマーケティングを中心に保険代理店事業を全国展開しています。インターネットメディア立ち上げ時に関わ…

週3日・4日・5日

1.9〜2.6万円/日

| 場所 | 新橋・銀座・東京稲荷町駅 |

|---|---|

| 役割 | Backendエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・PHP・SQ… | |

定番

【自社メディア事業立ち上げ】WEBディレク…

テレマーケティングを中心に保険代理店事業を全国展開しています。インターネットメディア立ち上げ時に関わ…

週3日・4日・5日

1.9〜2.6万円/日

| 場所 | 新橋・銀座・東京稲荷町駅 |

|---|---|

| 役割 | WEBディレクター |

定番

フルスタックエンジニア

【仕事内容】 得意領域を活かしながらバックエンド〜フロントエンド、インフラなど開発環境の整備まで全…

週4日・5日

500,000〜830,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿品川 |

|---|---|

| 役割 | フルスタックエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |

定番

【フロントエンド】大手企業のWEBサイト制…

受託しているWebサイト更新・開発業務を行っていただきます。 ・業務内容はCMS(MT)での更…

週4日・5日

2.4〜3.2万円/日

| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・Wordpr… | |

定番

【フルリモ/ Javaエンジニア/ 週5日…

【担当業務】 - 大規模決済プラットフォームのデジタル化案件のサーバーサイド開発 【案件の魅…

週5日

500,000〜660,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | Javaエンジニア |

| Java・Go・Springboot TERASO… | |

定番

【PHPエンジニア】大手印刷会社におけるW…

某大手印刷会社において、WEBサービスの開発PJに携わっていただきます。 ※詳細は面談時に説明いた…

週5日

500,000〜660,000円/月

| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋 |

|---|---|

| 役割 | PHPエンジニア |

| PHP・cakePHP Git | |

定番

(Rubyエンジニア)小説投稿サイト企業の…

リーダーの配下でRubyを中心に運用及び開発業務を担当して頂く想定ですが、リーダーと一緒に A社シ…

週5日

500,000〜830,000円/月

| 場所 | 水道橋・飯田橋竹橋駅 |

|---|---|

| 役割 | Rubyエンジニア |

| Ruby・Ruby・on・Rails(バージョン5.… | |

定番

【リモート可 / React/TypeSc…

自社プロダクトの新規機能追加開発をお願いできるフロントエンドエンジニアを募集いたします。

週4日・5日

470,000〜620,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |

定番

自社マッチングサービスのUIデザイナー

今回は下記2ポジションのいずれかでデザイナー募集を検討しております。 ①現在開発中の新規プロダ…

週3日・4日・5日

1.2〜1.6万円/日

| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑駅 |

|---|---|

| 役割 | WEBデザイナー |

| HTML・CSS・JavaScript・Photos… | |

定番

【Kotlin】自社デジタルチケットサービ…

自社デジタルチケット管理サービスの開発業務になります。 要件から整理する必要のある部分もございます…

週4日・5日

2.4〜3.2万円/日

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |

|---|---|

| 役割 | Androidエンジニア |

| Java・Kotlin | |

定番

【Java】某エネルギー系卸売業向け基幹シ…

・JavaによるWebシステム (基本ウォーターフォール開発。一部アジャイル開発あり。) スケジ…

週5日

570,000〜740,000円/月

| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |

|---|---|

| 役割 | Java/サーバーサイドエンジニア |

| Java | |

定番

【SQL】損保会社向けDWH刷新PJ

現行のホストシステムを存続しながら、新規でホストシステムを刷新していきます。 データ移行はせず、新…

週5日

500,000〜660,000円/月

| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |

|---|---|

| 役割 | SQL/エンジニア |

| SQL | |

定番

【Node/Typescript】バックエ…

■具体的な業務 ・管理コンソール開発のバックエンドを中心にした開発業務を担って頂きます。 ・バッ…

週5日

500,000〜1,510,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |

|---|---|

| 役割 | バックエンドエンジニア |

| Python・Typescript・Node.js | |

定番

【フロントエンド】DXサービスのフロントエ…

開発チームにて、自社プロダクトの開発業務に関わっていただきます。 【業務詳細】 - ユーザーの体…

週3日・4日・5日

330,000〜830,000円/月

| 場所 | 中京:静岡・名古屋新豊田 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |

定番

【マーケター】地域政策×Tech領域におけ…

【業務内容】 ・ユーザー獲得のKPI達成のための戦略設計/実行/改善 ・社内の他メンバーとのテキ…

週4日・5日

330,000〜500,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿- |

|---|---|

| 役割 | カスタマーサクセス |

定番

エンタメ業界でのプロモーション支援、広告制…

エンタメ業界に特化した事業展開をしています。 メイン商材は、YouTubeCMなどのWEB商材のほ…

週5日

330,000〜410,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京九段下駅 |

|---|---|

| 役割 | グラフィックデザイナー・動画制作 |

定番

バックエンドエンジニア(リードエンジニア)

大量営業リストを使ったセールス活動を従来のExcel管理から卒業し、プレリードを一元管理するサービス…

週3日・4日・5日

500,000〜570,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿四ツ谷駅 |

|---|---|

| 役割 | Rubyエンジニア |

| JavaScript・Ruby・Ruby・・Ruby… | |

定番

【インフラ】自社業務システムにおけるインフ…

■業務詳細 当社の情報システムグループにて、全社の業務システム全般の統括管理に携わっていただきます…

週5日

240,000〜350,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京芝浦駅 |

|---|---|

| 役割 | インフラエンジニア |

| Azure | |

定番

【バイク事業】経営企画 / データ分析業務

経営戦略等を考える当社のマーケティンググループにて、下記業務をご依頼いたします ①経営情報の可視化…

週5日

240,000〜350,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京芝浦駅 |

|---|---|

| 役割 | 経営コンサルタント・データアナリスト |

定番

【Java】株式システムの外部接続先との接…

・金融商品取引業者の会員システム開発業務 ・国内株式に関する新規サービスの構築及び、既存システムの…

週5日

500,000円以上/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | Javaエンジニア |

| Java・・Eclipse ・SVN ・Git … | |

定番

【salesforce】Salesforc…

Rails、Apexを用いたSalesforceと外部サービスとの連携・接続の開発業務をお願い致しま…

週4日・5日

500,000円以上/月

| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |

|---|---|

| 役割 | salesforceエンジニア |

| Ruby・Ruby・on・Rails | |

定番

[PM]SAP基幹システムの物理・仮想サー…

[案件概要] SAP基幹システムの物理・仮想サーバの運用プロジェクトのPM業務になります。 シス…

週5日

500,000〜830,000円/月

| 場所 | 豊洲大島駅 |

|---|---|

| 役割 | PM |

| SAP・JP1・HULFT | |

定番

[インフラエンジニア]SAP基幹システムの…

[案件概要] SAP基幹システムの物理・仮想サーバの運用プロジェクトのPM業務になります。 シス…

週5日

330,000〜660,000円/月

| 場所 | 豊洲大島駅 |

|---|---|

| 役割 | インフラエンジニア |

| SAP・JP1・HULFT・VMware・Stora… | |

定番

【ゲームプランナー】メタバース系ゲームの各…

【案件】 メタバース系ゲームの各種プランニング 【内容】 ユーザーの配信/視聴をモチベート…

週5日

500,000円以上/月

| 場所 | 渋谷・新宿案件による |

|---|---|

| 役割 | ゲームプランナー |

定番

【AWS/GCP】自社プロダクト開発会社に…

【仕事内容】 ・自社サービスiOS/Androidアプリのバックエンド(Firebase)の設計・…

週3日・4日・5日

500,000〜840,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |

|---|---|

| 役割 | インフラエンジニア |

| GCP・AWS・Docker・Kubernetes | |

定番

【React.js/TypeScript】…

大手ヘルスケアメーカー新規プロジェクトのフロントエンド開発リーダーをお願いします。 日本の開発リー…

週5日

330,000〜570,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |

定番

【Kotlin】自社モビリティサービスのア…

自社のモビリティサービスの制作でFigmaを利用したデザイン及びKotlinを利用したタブレット、ス…

週3日・4日・5日

570,000〜660,000円/月

| 場所 | 品川豊洲駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア(UI/UXエンジニア) |

| JavaScript | |

定番

【C++,Python】脳科学×AIプロダ…

▼具体的な業務内容 ・脳画像データの処理・パイプラインの開発 ・機械学習・深層学習モデルの設計及…

週5日

570,000〜740,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |

|---|---|

| 役割 | 機械学習エンジニア |

| Python・Scala・C++・Python | |

定番

【Webディレクター】自社動産取引サービス…

今後サービスをグロースしていく上でWebディレクターとして、サービスの改善・新規機能の追加など、日々…

週2日・3日・4日・5日

160,000〜500,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木新橋駅 |

|---|---|

| 役割 | Webディレクター |

| ₋・Flutter | |

定番

【UI/UX】美容医療関連のアプリケーショ…

▼具体的な業務内容 ・サービスの抱える課題の発見とそれを解決する施策やコミュニケーション方法の検討…

週4日・5日

670,000〜840,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |

|---|---|

| 役割 | webデザイナー(UI/UX) |

定番

【Kotlin】アプリエンジニア

【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…

週3日・4日・5日

660,000〜1,340,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |

|---|---|

| 役割 | サーバサイドエンジニア(Kotlin) |

| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |

定番

【データ分析】投資サービスに関する分析~提…

受託プロジェクトにて少額で株式投資ができる投資サービスの マネタイズアイデアの企画検討をご支援いた…

週5日

2.4〜3.6万円/日

| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |

|---|---|

| 役割 | 【PM】大手通信会社案件のPM業務 |

| 分析スキル・ディレクションスキル・PPT | |

定番

【Webデザイナー】日本最大級の料理動画メ…

日本最大級の料理動画メディアにおいて、デザイン業務を行っていただきます。 ・バナー、LPなどのビジ…

週5日

410,000〜550,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |

|---|---|

| 役割 | Webデザイナー(DELISH KITCHEN) |

| Adobe・Photoshop・Illustrato… | |

定番

【Go】日本最大級の料理動画メディアにおけ…

具体的にお任せする業務 ・GoでのAPI設計・開発 ・AWS/GCPにおけるサーバ構築・運用 …

週5日

500,000〜610,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |

|---|---|

| 役割 | Goエンジニア |

| Go・AWS・GCP | |

定番

【Android/Java】日本最大級の料…

日本最大級の料理動画メディアのiOSアプリ開発を担当していただきます。 アプリの開発・運営に関わる…

週5日

500,000〜610,000円/月

| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |

|---|---|

| 役割 | Androidエンジニア |

| AndroidJava・Kotlin・・Kotlin… | |

定番

【Javaエンジニア】Webアプリケーショ…

【案件概要】 Webアプリケーションシステム開発・保守対応プロジェクトなります。 ≪主な作業…

週5日

410,000〜570,000円/月

| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸江坂駅 |

|---|---|

| 役割 | Javaエンジニア |

| JavaScript・Java・Swift・Ob-C… | |

定番

【Java/Python】データ利活用ソリ…

下記業務にご参画いただけるエンジニア様を募集いたします。 ・データ利活用関連のプラットフォーム…

週4日・5日

570,000円以上/月

| 場所 | 神奈川戸塚駅 |

|---|---|

| 役割 | サーバーサイドエンジニア(Java/Python) |

| Python・Java | |

定番

【JavaScript】介護系自社サービス…

今回は介護系自社サービスのフロント周りを担当いただきます。 詳細部分は面談内でご説明させていただき…

週5日

410,000〜830,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |

|---|---|

| 役割 | フロントエンドエンジニア |

| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |

定番

【C++】UEを使ったゲームソフト制作(ス…

【会社概要】 ゲームソフトの企画・開発を行っています。 【業務概要】 次世代機向けのコンシュー…

週5日

500,000〜830,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京三田駅、田町駅 |

|---|---|

| 役割 | サーバーサイドエンジニア |

| C・C++・UE4・UE5 | |

定番

[バックエンドエンジニア]介護系自社サービ…

今回は介護系自社サービスのバックエンド周りを担当いただきます。 詳細部分は面談内でご説明させていた…

週5日

410,000〜830,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |

|---|---|

| 役割 | バックエンドエンジニア |

| PHP・Laravel、FuelPHP | |

定番

[PM]介護系自社サービス/開発チームのマ…

今回は介護系自社サービスの開発マネジメント及び、 実際に手を動かしプロダクトを推進する担当をお願い…

週5日

410,000〜830,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |

|---|---|

| 役割 | エンジニアリングマネージャー |

| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |

定番

【シナリオライター】新規IPタイトル ・既…

【会社概要】 ゲームを中心としたコンテンツで「世代を超えた感動を提供し続ける」をミッションに掲げた…

週5日

330,000〜410,000円/月

| 場所 | 品川大崎駅 |

|---|---|

| 役割 | シナリオライター |

定番

【背景イラストレーター】人気アイドル系IP…

【会社概要】 ゲームを中心としたコンテンツで「世代を超えた感動を提供し続ける」をミッションに掲げた…

週5日

330,000〜660,000円/月

| 場所 | 品川大崎駅 |

|---|---|

| 役割 | 背景イラストレーター |

定番

【Flutter/iOS/Android】…

【業務内容】※詳細は、ご面談時にお伝えさせていただきます。 ・自社案件の設計・開発および、オフショ…

週4日・5日

500,000〜660,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |

|---|---|

| 役割 | PM |

| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |

定番

【セキュリティエンジニア】事業会社でのAI…

【案件概要】 IPOを視野にいれた社内ネットワークやシステム及び、自社開発をおこなっているAI製品…

週5日

480,000〜680,000円/月

| 場所 | 池袋池袋駅 |

|---|---|

| 役割 | セキュリティエンジニア |

定番

【Web/グラフィック】受託Webサイト・…

【業務内容】 ・Webデザイン/グラフィックデザイン └Webデザイン:弊社では様々な業種のお客…

週5日

330,000円以上/月

| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |

|---|---|

| 役割 | Web &グラフィックデザイナー |

| HTML・CSS | |

定番

【AWS】音楽コンテンツ販売における開発

【業務期間】2022年5月~ 【精算幅】140‐180h

週5日

330,000〜410,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |

|---|---|

| 役割 | AWSエンジニア |

定番

【Ruby】マーケティングプラットフォーム…

■期間:5月~ ■面談:1回or2回 ■場所:フルリモート ■環境: フロントエンド:…

週5日

330,000〜410,000円/月

| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |

|---|---|

| 役割 | Rubyエンジニア |

| Ruby | |

定番

【SQL】プロダクト導入開発

【業務内容】 マーケティング施策要件を叶えるためのシステム構築、データ連携の設計に携わっていた抱け…

週5日

410,000〜460,000円/月

| 場所 | 新橋・銀座・東京神谷町駅 |

|---|---|